読み物

最終更新日:2022年9月12日

絵・写真・文:いろや商店の編集室

れんさいプロジェクト:赤ちゃん・こどもを育む環境づくり

性別で分けない?『ジェンダー』をおもちゃ・絵本で学び考える

ジェンダーフリー?ジェンダー教育?

おもちゃ・絵本から『ジェンダー』を学び考える

自宅でする幼児期の子供の『ジェンダー教育』には、何を用意したり注意したらよいでしょうか?

ちなみに、おもちゃ・絵本でジェンダーというと、ごっこ遊びやおままごと遊びなど遊び方で性別がわかりやすいようなものがよく取り上げられますが、子供の成長・発達に沿った遊びの中では、『ジェンダー』を考えるきっかけのような場面は、至る所でたくさん見られます。そこでこのページでは、赤ちゃん・子供の成長・発達の視点で人気・おすすめの製品も取り上げながら、「ジェンダーフリー・ジェンダーレス」のおもちゃ・絵本についても書いていきます。おもちゃ(知育玩具)・絵本を通して『ジェンダー』を学び考える!です。

親子で一緒に遊びの中で学んでいけることですので、このページが『ジェンダー』を学ぶ役に立つと幸いです。

いろや商店の店長のおおま(@iroyaonline)です。

ご覧いただきましてありがとうございます。

育児・子育て苦手な店長が、こどもが主役で書いてますのでゆっくりご覧くださいませ〜。

会員登録ですぐに使える!

親子で『ジェンダー』を遊びながら学ぶ時の注意点

子供の遊びの中での『ジェンダー』と言ったら、「男の子っぽい(マスキュリン)遊び」や「女の子っぽい(フェミニン)遊び」といったものや、これは男の子向けのおもちゃ、女の子向けのおもちゃといった、性差で遊ぶおもちゃを指定した考え方になります。この後に取り上げた研究資料の中でもピンク色やミニスカートを身につけたキャラクターは、女の子をイメージさせる要素が強く、男児にさせることに嫌悪を見せる親が多いというのも現実です。

また、子供がよく触れるメディア・コマーシャル・漫画・テレビアニメ(ヒーロー番組)などによるバイアス効果や、大人のすでに固定化されたイメージで、男の子っぽい・女の子っぽいと分類されていることも多くあります。これについては『文明が女と呼ばれるものを作りあげた』という表現がとてもしっくりときます。そのためジェンダーは、身体的な性差ではなく、社会的・文化的に意味付けされた性と扱われることが多いです。

なおジェンダーについては『SDGs』でもジェンダー平等が取り上げられていますので、その中ではじめて耳にしたという方もいるかもしれません。SDGsについては「サステナブルな社会。子供と『SDGs』おもちゃ・絵本・図鑑で遊びながら簡単に学ぶ」で丁寧に各項目に分けても書いていますので、あわせてご覧くださいませ。

子供の遊びの中での『ジェンダー』では、もっともわかりやすい遊びとして取り上げられることに『ごっこ遊び・おままごと遊び』があります。これは「とっても楽しいおままごと遊びは、女の子・男の子も大好きなごっこ遊びの定番」や「ぬいぐるみは赤ちゃんのプレゼントで大人気!女の子だけ?男の子は?徹底解説します」でも書いていますが、店長が小さい頃はおままごと遊びは女の子のすること、男の子はヒーローごっこというように、女の子は女の子っぽい遊びをするものということが普通でした。また、可愛らしいぬいぐるみを持っていれば女の子みたいだ!なんて言われることもあります。でも今は、男の子でもおままごと遊びをすることの方が普通ですし、ごっこ遊びは暮らしを学ぶ遊びとして、様々なことを経験することができる遊びと認識されてきています。

男の子のくせに***や、女の子なのに***ということではなく、その子の特徴の一つで好きなこともあれば、嫌いなこともある。ジェンダーという考え方ではなくて、一人の個性として子供の得意・不得意を評価するということが大切になってきています。これが、ジェンダー平等の目指す形の一つです。

まず、幼児期の子供にとって『ジェンダー』で大切になるのは、ジェンダーアイデンティティ形成です。

どうしても大人目線で身体的な特徴を第一に判断しがちですが、まだ大人が思っているような男女の差というのがそこまで形成されていませんので、「自分の属する性を認識すること」「自分の属する性を受容すること」が大事なポイントとしてあります。そこで、保育者となる身近な大人のすることは、一方的に性を決めたり押し付けたりするのではなく、子供自身が認識した性を受容し、受け止めた上で、もっている力を発揮できるようにサポートすることです。

これについては、以下の中でも書かれています。

同年齢の子どもたちとの遊びや様々な経験を積み重ねることによって自己形成を行い、他者の存在や性の区別に気づき「自分がどちらの性に属しているのか」というジェンダーアイデンティティが形成されると考えられる。

– 幼児のジェンダーアイデンティティ形成過程とその要因

そして性については、2歳〜4歳頃までには、自認できるようになると言われています。

これは、おもちゃ選びでも同様で、0歳〜2歳前半頃までは男女という製品の選び方に大きな違いはありませんが、2歳を過ぎた頃から、見分けられるようになります。これは、ごっこ遊びなども見られるようになる、子供の成長・発達に沿った遊びの変化も関連していると考えています。なお、2歳・3歳頃の遊びについては「【2歳】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本・図鑑と遊び」「【3歳】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本・図鑑と遊び」で書いていますので、お子様が対象月齢の方は、参考にご覧くださいませ。

子供と『ジェンダー』について、遊びながら学ぶ時の注意点ということで、まず頭に入れておきたいことをここでは書いています。前のめりでジェンダーを意識して、男の子でもおままごと遊び!女の子でも男の子と同じように!と考えて遊びに取り組む方も多いですが、子供との遊びの中で大切になるのは、子供自身のジェンダーアイデンティティの形成にありますので、親も子供のアイデンティティを受容して、それをサポートしていくということを念頭に、様々な遊びを取り入れるようにしてみてください。

ここでは、子供と向き合う時の『ジェンダー』を遊びながら学ぶ時に注意することなどについて書きました。

幼児期の子供にとって大事なことは「自分の属する性を認識すること」「自分の属する性を受容すること」です。しっかりと、サポートして子供が安心して自分自身を表現できるように伝えたいですね。

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

自宅で『ジェンダー教育』をする時の環境づくり

自宅でジェンダー教育をしようということで、子供向けにジェンダーフリーのおもちゃや、絵本などを揃えて取り組むという方がいますが、自宅において、幼児期の子供の『ジェンダー教育』をする時の環境づくりでは、子供向けに何かを揃える以上に、親の振る舞い方や家・家族での過ごし方がとても大切になります。

それについては「こどもの成長を感じる『ごっこ遊び』と『つもり遊び・見立て遊び』の違い。」でも書いている通りで、子供は身近な親をモデルに真似しながら、暮らしのあらゆることを学んでいきます。これは自宅での『ジェンダー教育』の一部です。

そして子供の『ジェンダー』を語るときに出てくることに、「子どもは大人の文化を受け入れる客体である」と言われることもあるように、親が子供にどのように接するかはもちろんのこと、夫婦での向き合い方や、パパ・ママの哲学・考え方なども子供への『ジェンダー教育』の一部になるというのは頭に入れておきたいところです。

これは、上で取り上げた研究資料の中でもあらわれており、

父親が育児や家事に参加している家庭の2歳の子どもは、そうでない同年齢の子どもより性役割ステレオタイプの学習が遅く, 4歳になっても性役割の知識が少ないことがわかっている。また「『非慣習的』家族(家庭での役割分担や家族の慣習についての 伝統的な規範を 否定する家族)の子どもは『慣習的』家族の子どもよりジェンダー役割が柔軟である」といわれている。このこ とから家事参加度の高い父親はより柔軟な性役割観を持っているのではないかと考えた。

– 幼児のジェンダーアイデンティティ形成過程とその要因

とされていますので、父親が家事に参加するなどは、大変な育児・子育てを分担することで、母親への負担を軽減することが目的としては大きなところですが、子供のジェンダーアイデンティティ形成という点においても、影響を与えていると言えますので、子供の視点に立って向き合うことも大切になります。

ジェンダー教育に限らず、自宅で教育に向き合うとき、おもちゃ・絵本・図鑑をはじめ、幼児教育や通信教育などに全ての解決策を求める方も多いですが、幼児期の頃は暮らしと教育が完全に切り分けられるものではないので、ご両親の日々の暮らしでも取り組めることは多いです。なかでも、子供への声かけも大切で、様々な価値観の人がいて、一人一人に違いがあること、多様性があることそれは、ジェンダーでは決まらないことを伝える必要がありますし、夫婦でも暮らしの中で起こることにジェンダーを理由に持ち出さないことは大事になります。

女性(妻)だから***すべき、男性(夫)だから***であるべきというのではなく、それぞれの得意・不得意などに向き合い、支え合うことが大切です。

そして、おもちゃ・絵本・図鑑は、そういった暮らしの中で活躍する遊び道具となります。

子供が遊びの中で、ジェンダーをどう扱っているか、親として気にし、少し気になった言動があったら一緒に考える。そうしていくことで、自宅で『ジェンダー教育』に向き合っていくことができます。当店では、幼児期に学ぶ必要なことの多くは自宅でできることだと考えています。これについては「家庭で『幼児教育』5育を意識しておもちゃ・絵本・図鑑で遊び学ぶ」でも書いていますので、自宅での幼児教育について考えている方は参考にご覧くださいませ。

また、子供が幼児期から、児童期に入る頃になれば将来のことについて話す機会も増えてきます。

将来のこと、子供が取り組みたいことにおいても、ジェンダーで分けないことが大切です。巷では、男の子に人気の職業、女の子に人気の職業といったランキングも取り上げられることがあります。例えばパン屋さん・ケーキ屋さんは、女の子の職業では人気が高い職業ですし、サッカー・野球選手などは男の子に人気の高い職業ですが、女の子でもサッカー選手・野球選手を目指すことはとても素敵なことですし、男性でもパン屋さん・ケーキ屋さんを営んでいる大人の方も多いですので、どんな職業を夢に描いても、否定せずに応援する心持ちが親には求められます。

そして、世代が違えば価値観も変わります。

お爺ちゃん・お婆ちゃんの時代は、男はこうであるべき、女性はこうあるべきという時代に育っている方もいるでしょう。でも、時代が変われば物事の価値観も変わっていきます。”自分たちの小さい頃”と”今”とでは、違うことはたくさんありますので、時代の変化も受容する必要があります。

そういったところから、子供の『ジェンダー教育』を考える上では、親(子供の身近にいる大人)が変わることも大切になります。

体の成長・発達という視点でも、子供の頃は親子で『ジェンダー』に向き合うことをおすすめします。

身体的な成長・発達をする中で、性教育や身体的な変化を自然と親子で話すきっかけにもつながります。店長も小学校の高学年頃に胸が張って、どんどん胸が膨らんでくるんじゃないかと、少しドキドキした記憶があります。自宅での『ジェンダー教育』は、子供の個性を親が認め、発見するひとつのきっかけのようなものでもあると感じています。

ちょっとした気づきが、子供にとって大きな心の変化に繋がることもある時期です。特に、トランスジェンダーの子などは親に言い出すきっかけがなかなか掴めないこともありますので、子供が自分の体についてなんでも話しやすい環境を作ることが、自宅での『ジェンダー教育』ではとても大切になります。

自宅で『ジェンダー教育』へ向き合う時に大切となるのは、親の役割です。

子供の周りの考え方・行動に子供は影響を受けますので、子供が親に学びを与えるきっかけになることは多いですので、環境づくりの一つとして大切にしてみてください。

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

『ジェンダーフリー・ジェンダーレス』おもちゃ・絵本で知っておきたいこと

『ジェンダーフリー・ジェンダーレス』なおもちゃが、ニュースなどで取り上げられることも増えました。

今までは、女の子がパッケージの表紙を飾っていた人形やメイキングトイなども、男の子が遊んでいる様子に変わったパッケージも見られるようになり、パッケージを見てその変化を実感したパパ・ママも多いかと思います。『ジェンダーフリー・ジェンダーレス』なおもちゃを手にすることは、手にする大人自身にも変化をもたらします。

例えば、店長は男なので、女の子向けのおもちゃを手にしていると”怪しい人”に見られる可能性があります。でも、おもちゃのパッケージにおいて、ジェンダーが感じられないようにデザインされていれば、女の子向けの玩具を手にするハードルも下がります。女の子の親戚やお友達夫婦のプレゼントなどで選ばれる方には何よりありがたいです。

このように、親が特定の玩具を購入するときの一つのハードルに、『ジェンダーフリー』おもちゃがあると助かることもありますので、中身を見て『ジェンダーフリー』を判断するのではなく、パパ・ママが購入するという行動視点で見ても、手に取りやすくなるというのはとても良いことだと感じています。

反面、おもちゃ・絵本でいうと、そもそもに男の子向け・女の子向けとして設計されている製品はそれほど多くありません。

これは次にも書きますが、男の子向け・女の子向けと考えていたのは、パッケージ・コマーシャルなどの影響が大きく、中に同封されている色合いも関係がありますが、これもイメージとしてジェンダーを区分けして捉えているからです。そのため、そもそもにおもちゃは『ジェンダーレス』で作られているものが多く、大人がイメージして男の子向け・女の子向けとしていることが多いですので、実のところ製品側でジェンダーを意識しているのではなく、購入する側がジェンダーを区別して購入していることが多いです。

なので、パッケージ・コマーシャルの中で『ジェンダー平等』に取り組めば、自然とおもちゃの世界では男性向け・女性向けというのは無くなっていきます。また、人形などにおいては女の子・男の子共に再現遊びをする上で必要ですので、女の子の服装をした男の子の人形、男の子の服装をした女の子の人形も出てくると思いますが、長続きするかは疑問です。

その理由として、ある程度の販売量がないと長続きしない世界でもあるからです。一過性のブームのようになってしまう可能性も否めません。ただ、女の子の人形に男の子向けの服をコーディネートしてみたり、男の子の人形に女の子の服装にコーディネイトするということをしても、親などがそれを否定せずに楽しませておく、ということが子供の遊びの中で『ジェンダーレス』で考える上では、一番には大事なところになります。

ただ実際のところ、研究結果の上でも男性キャラクターが女装をしていることや、女性が男性のような服装をすることに対しては、まだまだ男の子らしい格好や女の子らしい格好を求める傾向がありますので、どこまでをジェンダーフリーとして向き合うかというのはこれからの課題のようにも感じています。

このようなところから、ジェンダーフリーのおもちゃを選ぶよりも、ジェンダーを意識せずにおもちゃ・絵本を選ぶということを大切にされると視点も大きく変わります。例えば。ドールハウスやおままごと遊びの道具は、女の子に限らず、男の子でも楽しめますし、女の子向け玩具という偏った見方を取り払いさえすれば、例えば白木で作られているものなどは、男女意識することなく扱いやすい製品です。

男の子向けのドールハウスを探すといった視点そのものから解放される必要があるということです。なお、ドールハウスについては「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『ドールハウス』おもちゃを徹底比較」で色々取り上げていますので、あわせてご覧くださいませ。

そのため、いきなりジェンダーフリー・ジェンダーレスの製品を手にするのではなくて、身近にある製品への視点を親が変えることで、そのおもちゃはジェンダーフリーになるということを頭に入れておくと良いかと思います。「人気・おすすめ『知育玩具』おもちゃ選びの専門家が徹底解説!」「理系力を育む!STEM・STEAM教育で人気のおもちゃ・絵本・図鑑」でも書いていますが、知育玩具や、STEAM教育向け玩具など、いろいろな製品の中で、ジェンダーフリー・ジェンダーレスを意識して、選んでみてくださいませ。

『ジェンダー』が話題だから『ジェンダーレス・ジェンダーフリー』のおもちゃ・絵本をすぐに手に取るのではなく、既存の製品も向き合い方を変えることで、ジェンダーフリー・ジェンダーレスになることは頭に入れておきたいことです。大事なポイントを押さえて、遊び方に応じて視点を変えてもみてください。

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

『ジェンダー』を学ぶ人気・おすすめのおもちゃ・絵本・図鑑

『ジェンダー』を学ぶに良い、おもちゃ・絵本・図鑑には、どのようなものがあるでしょうか?

よく取り上げられるのは、ジェンダー向け・LGBTに関して描かれた絵本や、人形遊びやおままごと遊びのおもちゃです。小学生以降であれば、絵本を読んだりすることでジェンダー・LGBTを理解することはできますが、上でも書いた通り幼児期の頃に大切になるのは、ジェンダー・LGBTへの理解を深めることよりも、子供自身が「自分の属する性を認識すること」「自分の属する性を受容すること」にあります。これらを身近にいる大人も一緒になって支え、サポートすることです。

そして、少しずつ世界を広げ、身近なお友達同士との遊びの中で、色々な子がいるということへの理解を深めていきます。そのためにも、上で書いたようにパパ・ママが『ジェンダー』への理解を深めることが大切になります。

遊びという点でいうと、上でも触れたお人形遊び・おままごと遊びは王道です。たとえば野菜・果物・調理器具などは、手に取れば男の子も女の子もありません。家事は、暮らしの中でとても身近なことなので、生きていく中で必要となる力です。男の子も女の子も、同じ格好で食材のおもちゃに向かうことで、家事はジェンダー平等なものであることを学ぶことにつながります。

ままごと遊びで活躍する、食材については「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『おままごとセット』おもちゃを徹底比較」をご覧ください。そして、キッチン台・調理家電・家具については「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『キッチンセット』おもちゃを徹底比較」で様々な人気製品を取り上げて比較・解説しています。他にも、裁縫についても女の子がするものというイメージが強い遊びで、パッケージも女の子向けの製品が多いですが、服・ズボン・バッグなどを繕ったりというのは男の子においてもできていた方が良いことです。女の子に人気の手芸玩具については「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『編み物・織り機・ミシン』おもちゃを徹底比較」で取り上げています。

またごっこ遊びでは、女の子と男の子で遊び方が変わります。

女の子がヒーローごっこをすると、嫌だなと感じる親の方は多いですが、子供が好きなことをさせることも大切です。例えば、ママのエプロンをつけてままごと遊びをするなど、様々な遊びをする中で、子供の好き・嫌いなどが見えてきます。親が決めつけるのではなく、子供の視野・選択肢を増やす遊び道具として、色々なごっこ遊びにチャレンジしてみてください。「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『レジ・工具・ごっこ遊び』おもちゃを徹底比較」では、様々なごっこ遊びを取り上げていますので、ごっこ遊びの題材としても参考にご覧くださいませ。

他にも、クレヨンなどでも積極的に好きな色でいろいろなキャラクターを描いて遊ぶことも良いです。

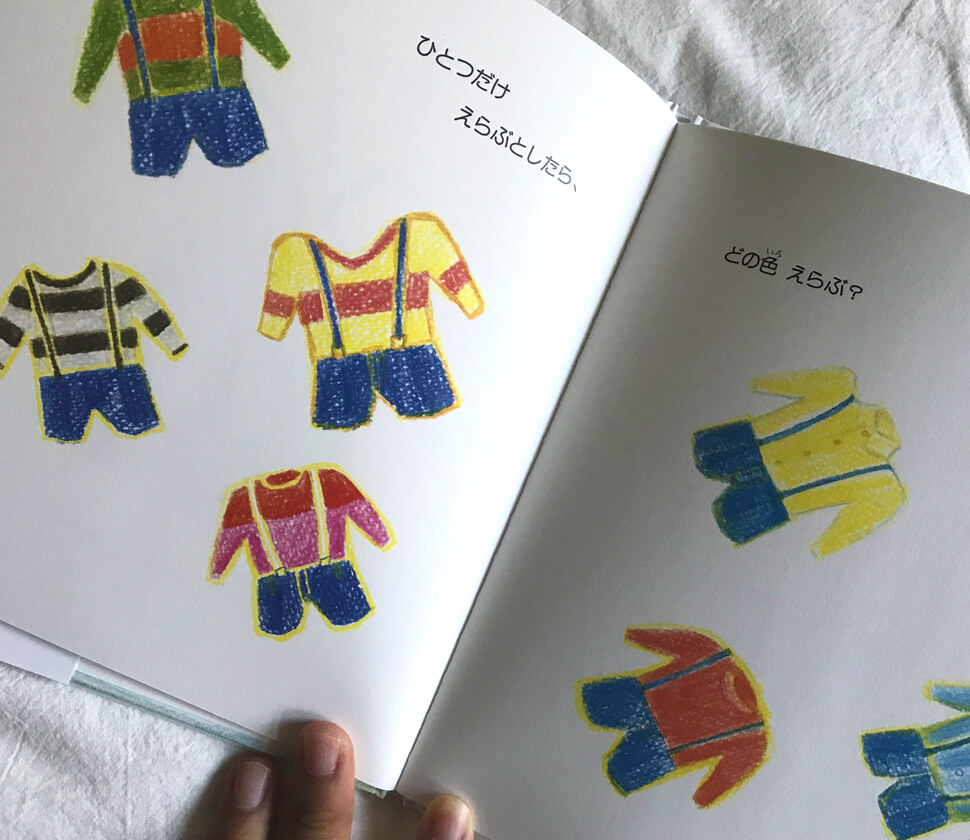

そしてその題材としてもいろいろな絵柄を活用してください。たとえば「いつから始める?手作りで楽しむ『ぬりえ遊び』親子で簡単に家でできる遊びです」で書いているように、塗り絵遊びであれば、手元にある絵本などを利用することもおすすめします。どうしても、男の子・女の子で描くモチーフから分けてしまうことが多いですので、様々な視点でモチーフを選んでみてください。また、「わー、きれい!こどもと色遊び。自宅で美しい色の変化を親子で楽しむ遊びをしよう」で書いているように色遊びを通して、好きな色を見つけるという遊びもおすすめいたします。以下の絵本は女の子が中心の絵本ですが、色を学ぶに男の子でも楽しめる一冊です。

これらの遊び以外でも、成長・発達に沿って、おもちゃ・絵本・図鑑を選んでいくというのがシンプルで一番取り組みやすいです。上でも触れた通りで、そもそもにおもちゃ・絵本・図鑑には、ジェンダーを区分けして作られていない製品が多いですので、子供の発達段階をみながら、その時々に応じた製品を揃えていくことで、自然と『ジェンダーフリー・ジェンダーレス』で遊ぶことにつながっていきます。

0歳〜3歳までの成長・発達に沿った人気の製品は「【0歳・赤ちゃん】人気の知育玩具・おもちゃ選び専門家がおすすめを徹底比較解説!」「【1歳】人気の知育玩具・おもちゃ選び専門家がおすすめを徹底比較解説!」「【2歳】人気の知育玩具・おもちゃ選び専門家がおすすめを徹底比較解説!」「【3歳】人気の知育玩具・おもちゃ選び専門家がおすすめを徹底比較解説!」で書いていますので、そちらも参考にご覧くださいませ。

そもそもに、遊びの中で性別を分けて(こうであっては欲しくない)考えることは多いでしょうか?

例えば「保護者が女の子らしくないと考えること」は、以下のようなものとなります。

つまりこれらは「女の子らしさ(フェミニン)」を形成するひとつの要因とも言えるので、男の子らしい遊びと感じられるものであるとも言えますね。

- 異性の友達とばかり遊ぶ

- 仮面ライダーが好き

- バスの運転手になりたい

- 虫捕りが好き

- 戦いごっこが好き

逆に、「保護者が男の子らしくないと考えること」は、以下のようなものとなります。

つまりこれらは「男の子らしさ(マスキュリン)」を形成するものなので、女の子らしい遊びとかんじられるものであるとも言えます。

- 異性の友達とばかり遊ぶ

- セーラームーンが好き

- 髪が長い

- ピンクが好き

- ままごとが好き

- 家の中で遊ぶのが好き

- 人形遊びが好き

これらを含んだ行動を、保護者は意識してさせないように制限している可能性もありますので、子供が好きであるなら、子供の好きなこととして向き合うことも必要となります。当店でも参考までに「【男の子に人気】長く使える!おもちゃ・知育玩具・絵本・図鑑(年齢別に比較解説)」や「【女の子に人気】長く使える!おもちゃ・知育玩具・絵本・図鑑(年齢別に比較解説)」で、男の子に人気、女の子に人気の製品を取り上げていますが、これはあくまでも平均的なデータからとなります。

おもちゃ・絵本・図鑑は、子供の様々な体験を再現したり、模倣したり、楽しさ・つまらなさ・苦しさなどを知る遊びの道具となるものですので、遊びを通して様々な体験ができるように、親が制限せずに子供の好奇心や個性を大切にそろえてみてください。

子供と遊ぶ時の道具となるおもちゃ・絵本でも、ジェンダーを考えて選びたいところです。最初は白木(無塗装)の製品を選ぶなどから始めることをおすすめします。木製の製品は後で好きな色に塗ることもできますので、性別は無視をして遊びに合わせた道具を揃えるという心持ちで選んでみてくださいませ。

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

親子で『ジェンダー』を学ぶことで育まれる力

『ジェンダー』について意識をして日々の暮らし、遊びをすることで育まれる力のひとつに『多様性への理解』があります。同性同士でも、違って当たり前。同性よりも異性の方が自分の価値観に近いと感じる人もいるでしょう。性にかかわらず、一人一人に違いがあり、それを否定しないこと。一人の個性として受容していくことで、色々な人がいるということを理解することにつながります。

子供が小さい時は、みんなと違う子は目立ちやすく何かと標的になりやすいものです。でも、ある部分では自分もみんなと違うはずです。それを親子で話し合い理解することで、みんな一人一人が違う仲間という、仲間はずれという感覚がそもそもになくなることでしょう。『みんな違った仲間』一人一人の個性を認めながら一緒に過ごす同世代の絆になるはずです。これらは「こどもの個性・才能を伸ばす!『才育』におすすめのおもちゃ・絵本・図鑑」でも触れています。

そして、親子で『ジェンダー』を理解することで職業選択など、未来に向けた選択肢が広がります。

男の子・女の子といった垣根を超えて、自分の好きなこと・したいこと・表現したいことなど、自分自身と向き合いその中で自分の活躍する場を自由に選ぶことができるようになります。

『ジェンダー』を学ぶことは、将来に向けて、広い可能性を感じることにもつながります。

また、親子で『ジェンダー』を学ぶ上で、子供の身体的な人間という生物への理解が深まります。

パパは男性?ママは女性?男性とは?女性とは?(LGBT)レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーとは?身体的な特徴とは?、生物としての人間の身体的な機能や、カラダといった、自分のカラダ・人間について深く学ぶことが必要となります。これは「体育」につながります。体育で学ぶことで大切なのは、自分の体を理解することです。親子で『ジェンダー』を学ぶことは、子供の身体的な特徴に向き合うことにもつながります。子供の個性を発見するという視点でも、親子で向き合いたいことの一つです。なお「体育」については「苦手が好きに!運動が楽しいと感じる心を育む『体育』におすすめのおもちゃ・絵本・図鑑」でも書いていますので、あわせてご覧くださいませ。

最後に、当店では一人一人にあった『遊び道具・遊び方』をお届けする定期便を提供しています。何を購入したら良いか?と悩んで結論の出なかった方は「絵本選書とおもちゃ・知育玩具の定期便・定期購読『いろや商店くらぶ』」のご利用も検討くださいませ。目標を決めて取り組むなど、通信教育のようなイメージで楽しんでいただくことも可能です。

この下には、店長による「まとめ(あとがき)」を簡単に書いてます。

ここでは親子で考える『ジェンダー』や、『ジェンダーフリー・ジェンダーレス』おもちゃについて、おもちゃ・絵本を扱っているお店として丁寧に書いています。

もし、何か聞きたいことがあったら、当店の『いろや商店くらぶ』も検討してみてください。お子様の成長・発達に沿った遊びをサポートする身近な存在として、いつでもドシドシ!ご相談をお受けしております。ジェンダーをきっかけに子供への理解を深め親子の仲が深まればなによりです!🤗

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

会員登録ですぐに使える!

あとがき

ここでは『ジェンダー』を遊びながら学ぶ時のおもちゃ・絵本・図鑑の使い方や、『ジェンダーフリー・ジェンダーレス』おもちゃ・絵本などとの向き合い方について丁寧に書きました。

そして、幼児期の子供と向き合う『ジェンダー』では、親自身の価値観の変化や、多様性を認めることが子供に対して何かすることよりも大切です。「男の子っぽい(マスキュリン)遊び」や「女の子っぽい(フェミニン)遊び」という垣根を取り除けば、遊びの幅はとても広がりますし、学べることもとても多くなります。また、将来の職業選択においても、今までとはまったく違う選択をすることも可能になっていくはずです。一人一人の個性を認め、それを受容する社会に向けて『ジェンダー平等』はSDGsの中にもある取り組みのひとつですが、難しいことをする必要は何もありません。

一人一人の個性に向き合い、それをサポートしていくことがシンプルでパパ・ママにできる自宅での『ジェンダー教育』となります。そのときに活躍する道具が、おもちゃ・絵本・図鑑です。