読み物

最終更新日:2025年4月7日

絵・写真・文:いろや商店の編集室

れんさいプロジェクト:赤ちゃん・こどもを育む環境づくり

理系力を育む!STEM・STEAM教育で人気のおもちゃ・絵本・図鑑

考える・つくり出す(生み出す)・表現する

男の子・女の子も関係なく理系力を育む、STEM・STEAMを遊び学ぶ

「STEM(ステム)・STEAM(スチーム)教育」とは、「科学(Science)・技術(Technology)・工学(Engineering)・芸術(Art)・数学(Mathematics)」の頭文字をとった造語で、オバマ大統領の頃のアメリカで重要な国家戦略として取り組まれてから日本にもわたり、日本国内でも少しずつ浸透し始めています。

日本では、文部科学省と経済産業省がSTEAM教育を推進していますので、それについても少し触れます。

一度は、耳や目にされた方もいるのではないでしょうか?理系女子・理系力などと騒がれるようになったのも同じ頃です。論理的に考え創造的に表現して新しいテクノロジーを生み出す力を育む教育です。

さぁ、また新しい教育理論がやってきたぞ!知育玩具の次は、STEAM玩具か!と、新しいもの好きにはすぐそれに関した製品を手に取りたくなりがちですが、それぞれに求められる力は古典的なものです。

そのため、最新のおもちゃ・絵本・図鑑を揃えずとも、しっかりと目的に沿って遊んでいけば自ずと「STEM(ステム)・STEAM(スチーム)教育」に繋がっていきます。ちなみに「STEM(ステム)・STEAM(スチーム)教育」 = ロボット・プログラミングと思っている方もいますが、違います。これについても説明していきます。

ちなみに「STEM」と「STEAM」の違いは「A(芸術のArt)」です。店長が最初に知った頃は、2013年頃なのでまだ「STEM(ステム)玩具」と言われるものが少しずつ目につき始めた頃でした。

そこで今回は、「STEAM教育」で求められる力などにも触れながら、丁寧に書いていきます。

当店がお伝えすることですので、もちろん遊びながら学ぶです。

いろや商店の店長のおおま(@iroyaonline)です。

ご覧いただきましてありがとうございます。

育児・子育て苦手な店長が、こどもが主役で書いてますのでゆっくりご覧くださいませ〜。

会員登録ですぐに使える!

理系力?『STEM・STEAM教育』一つ一つ分解して統合してみる

上にも触れた通り「STEM(ステム)・STEAM(スチーム)教育」とは、「科学(Science)・技術(Technology)・工学(Engineering)・芸術(Art)・数学(Mathematics)」の頭文字をとった造語です。

一つ一つ切り分けてみると、「STEM・STEAM教育」で求められる力などもイメージしやすくなります。ちなみにこの『STEM・STEAM教育』は、デジタル時代の人材戦略として、文部科学省と経済産業省が未来の学びの形として推進しています。

未来の教室ってどうなるの?というコンセプトのページもありますので、興味があればそちらもどうぞ。

『STEM・STEAM教育』で目指す未来ですが、簡単に説明すると、様々な学び(学問)を横断し、多角的に考え、創造的に物事を生み出せる人材を育成するための新しい学び方のスタイルです。例えば、理系・文系と分かれていたものも、統合して一つとして考える。そういう意味でも「STEM」から「STEAM」と「A(芸術)」が含まれたのはとても大きなことです。

科学・技術・工学・数学と並ぶとどうしても理系的なイメージが強くなりますが、ここに「A(芸術)」が増えることで少しだけ文系要素が追加されたような、そんな印象を抱かせます。といっても、いわゆる、文系的な政治・語学(文学)・法学など、生活全般に直接かかわるようなものに比べると、理学・工学の分野など、自然界の原理的なものを学び活用する。理系的なイメージの方が強いものとなりますね。

そのためここでも「理系力を育む」と題しています。と言っても、文学も言葉を技術として論理的に解いていくと面白いです。

このように、将来的に様々な分野を横断した力をつけることにより、多角的な角度で物事を見て、新しい分野を創出したり、発見する力をつける教育を目指すとものとなります。

そういった人材を国としても求めているということですね。

まずは『STEM・STEAM教育』を正しく理解できるように、どういうこと?ということを書きました。

店長もよく聞かれるんです。このページでは、自宅で出来る『STEM・STEAM教育』について丁寧に書いていきますね。💁♂️

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

いつから?赤ちゃん・幼児期・小学生の『STEM・STEAM教育』

学校教育という点で言えば、少しずつ学校の授業の中や利用する教材のICT化など、店長が通っていた頃の授業風景とは、ずいぶん変わってきています。店長の息子もノートパソコンで宿題(課題)の動画を撮影して先生へ提出する。

なんてことをしていますし、iPadを使って授業も受けています。また「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『パソコン(キッズパソコン)』おもちゃを徹底比較」や「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『タブレット(キッズタブレット)』おもちゃを徹底比較」で取り上げたようなパソコン・タブレットをモチーフにした製品の人気も高く、プログラミングなど様々な学習ソフトの設定された製品もあります。

『STEM・STEAM教育』というと、ロボット・プログラミングに代表されことから、小学生以降もしくは中学・高校生になってからするものと考える方もいるかもしれませんが、最近では幼児期から楽しめるようなおもちゃもたくさん出てきています。

そして『STEM・STEAM教育』は、あくまでも教育手法なので、学校に入ってから学ぶべきことというものでもありません。いわゆる「科学(Science)・技術(Technology)・工学(Engineering)・芸術(Art)・数学(Mathematics)」の分野を横断的に学ぶということがポイントですので、極端に言えば赤ちゃんの頃から取り組めることです。

では、赤ちゃんにとっての『STEM・STEAM教育』とは何でしょうか?

0歳児については「【0歳・赤ちゃん】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本と遊び」でも詳しく解説していますが、科学・技術・工学といったものを理解することはもちろんできません。また、芸術・数学という分野についても直接的に学ぶということも難しいです。ですが、例えばアルファベットの形をしたもの、あいうえおの形をしたもの、美しい色彩のおもちゃ、数字の形をしたものなどに触れることも『STEM・STEAM教育』の一つと言えます。

そういう視点で言えば、0歳の頃から遊び学ぶことができますね。

自宅で楽しく学ぶ日本語(あいうえお・カタカナ・漢字)については「覚えない!練習しない!遊びながら『ひらがな・カタカナ・漢字』日本語を学ぶおもちゃ・絵本・図鑑」をご覧ください。そして、自宅で楽しく学ぶ英語・アルファベットについては「自宅で楽しい『幼児英語教育』親子で遊びながら英語を学び身につける」でも触れています。

そして「工夫して遊び学ぶ力を育む!幼児期のおもちゃ選びに大切なこと教えます」でも書いていますが、幼児期の代表的なおもちゃには「積み木・ブロック」があります。

これは、幼児期を代表するおもちゃと言われますが、幼児期に限らず、その後の児童期(小学生)・青年期・・・と、何歳になっても楽しめる遊び方の万能なおもちゃです。その理由については「隠れた秘密!赤ちゃんのおもちゃで『積み木』が長く使われ、必要とされる理由を教えます」で詳しく解説しています。また、人気の積み木については「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『積み木』を徹底比較」で比較・解説していますので、あわせてごらんくださいませ。

そして、よく聞かれることに、ブロックと積み木の違いがあります。これについては「どっち?『ブロック』と『積み木』の違いを丁寧に解説します」で遊ぶタイミングにも触れながら解説しています。また、積み木以上に論理的に積み上げていくことを求められるバランスゲームおもちゃも、取り上げられることはなかなかありませんが、頭の中で組み立てていく時の力を育みます。「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『バランスゲーム』おもちゃを徹底比較」で積み木との違いについても触れていますので、あわせてご覧くださいませ。

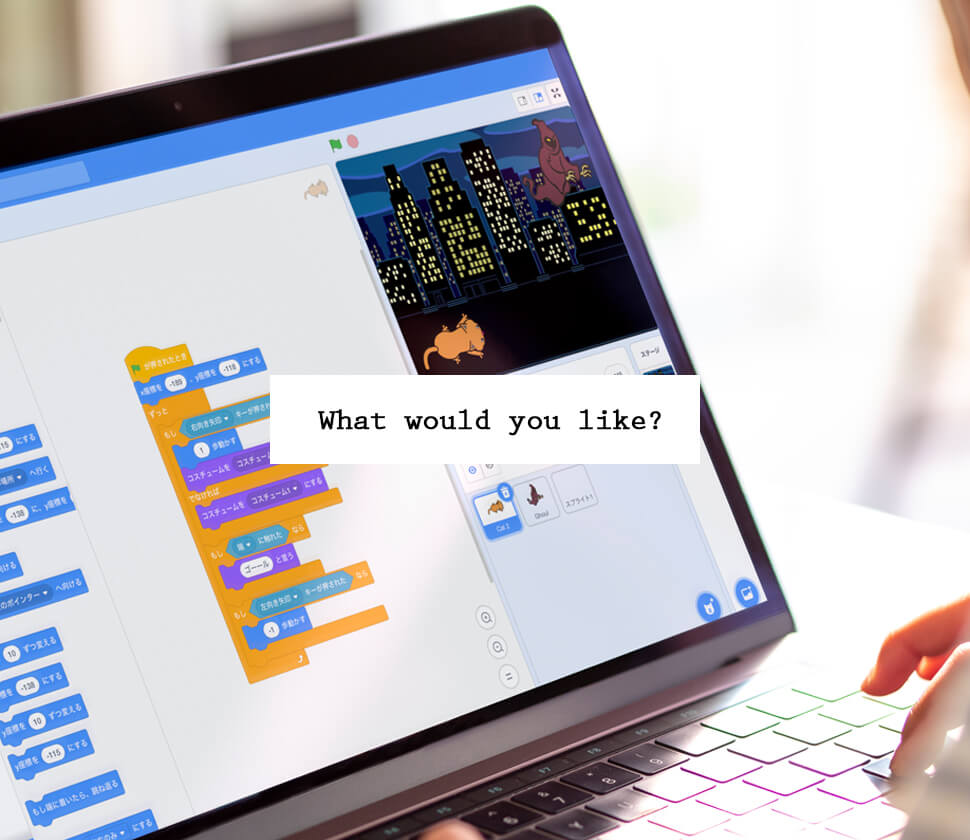

また、積み木・ブロックに限らず、組み立てて遊ぶ、外遊びで楽しむなど、これらは、科学・技術・工学・芸術などの分野の基盤となるものです。こういった遊びのできるおもちゃに、ビー玉転がし・組み立ておもちゃ・型はめなどのパズルがあります。こういった遊びは、プログラミングを学ぶ上での基礎にもなります。「【幼児期】おもちゃ・絵本で『プログラミング学習』自宅で遊んで学ぶ活用方法を教えます」では、幼児期のプログラミング学習についても触れています。また「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『プログラミング』おもちゃを徹底比較」ではプログラミング学習向けのおもちゃについても取り上げていますので、あわせてご覧くださいませ。

幼児期の頃の遊びでは、その後の将来に向けての学びとなるような遊びや過ごし方がおすすめです。

そして、小学生になると学校が始まります。

学校の中では授業の中で、『STEM・STEAM教育』に触れる学びがたくさんあります。また、組み立て遊びや玉転がしのおもちゃ一つとってもより複雑な遊び方のできるおもちゃで楽しめます。特にゲーム性のある遊びは小学生は大好きです。

また、ロボット・プログラミングなどは、小学校に入ってからはさらに深く学ぶことができます。

児童期(小学生以降)の頃になれば、心も体も成長していますので、幼児期に遊んでいたおもちゃ一つでも遊び方は随分と変わります。そして、そこから学べることも大きく変わります。例えば、店長の息子のように動物・恐竜などの生き物に興味を持つという子もいるでしょう。「自分で考える力!こどもの『一人遊び』を育むおもちゃ・絵本・図鑑」のページでも書きましたが、小学生になると一つのことを黙々と長い時間かけてする力がつきます。『STEM・STEAM教育』を踏まえた未来の学習目標の中では、探求する力を育み、社会問題や課題を解決する力を付けること。そして、自分にとって関わりが深い課題に対してプロセスを見通し、自分での解決を主体的に目指し、自身の知見を生活や行為に結び付けて考える力を育むこととされています。

探究の見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を育成することを目指す。

– 新しい時代の初等中等教育の在り方について(学習指導要領)

こういう視点で言えば、小学校・中学校・高校から取り組むべきこと。

というよりも、幼少期から取り組んでもよいと言えます。「学校教育が崩壊・間違っていたら?こどもに必要な自分で『生きる力』を育むには」でも書いていますが、学校教育の教える側が追いつけるのかということもありますので、まだまだとても新しい分野・取り組みであるということになります。

『STEM・STEAM教育』というと、すぐにロボットやプログラミング学習に結びつけたがる方がいますが、そうではありません。

STEAMはもっと広域な意味での教育ですので、0歳から取り組んでいけるものです。ということで、この先ではそれぞれの分野に切り分けて取り上げていきます。📝

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

『S(Science):科学』に求められる力・遊びで育まれる力・おもちゃ・絵本・図鑑

ここでは『STEM・STEAM教育』の中に含まれる文字『S(Science):科学』について書いていきます。

科学はとても広い分野です「自然科学・人文科学・社会科学」と、この世界のあらゆることに広がりますので、ここでは書き切ることはできません。ここでは『STEM・STEAM教育』を通して求められることに少し触れながら、『S(Science):科学』の学びになるおもちゃ絵本・図鑑の紹介を通して、育まれる力に触れます。

『S(Science):科学』というと、すぐに実験や複雑な機械での遊び・論理的な研究的なおもちゃを思い浮かべるでしょうが、当店では外遊び・自然界の生き物たちや自然環境とのふれあいがいちばんの学びのフィールドになると考えています。

例えば、風が吹くこと、水が流れること、季節・地域・環境に応じてみられる動植物が変化すること。

これらを通して、例えば夕方の空は何でオレンジ色に見えるの?と疑問に感じることもあるでしょう。

それは、可視光線(波長の短い方から紫・藍・青・緑・黄・橙・赤)の波長に関係があります。夕方は太陽からの光が届く距離が長くなるので、可視光線の中でも波長の長い光が届く。つまり(黄・橙・赤)に見えるということです。私たち人間が見ている色と、他の生き物が見えている色は違うかもしれません。聞こえる音にしてもそうです。このように、自然に触れ合う中で、自ずと科学に興味を持つようになっていきます。自然との遊びは、科学への入り口だと当店では考えています。『S(Science):科学』は、「環境教育」とも密接につながっていると感じます。環境教育については「子供の『環境教育』自然・生き物を大切にする心を育むおもちゃ・絵本・図鑑」で丁寧に触れています。

まだこの世にはわからないことがたくさんです。

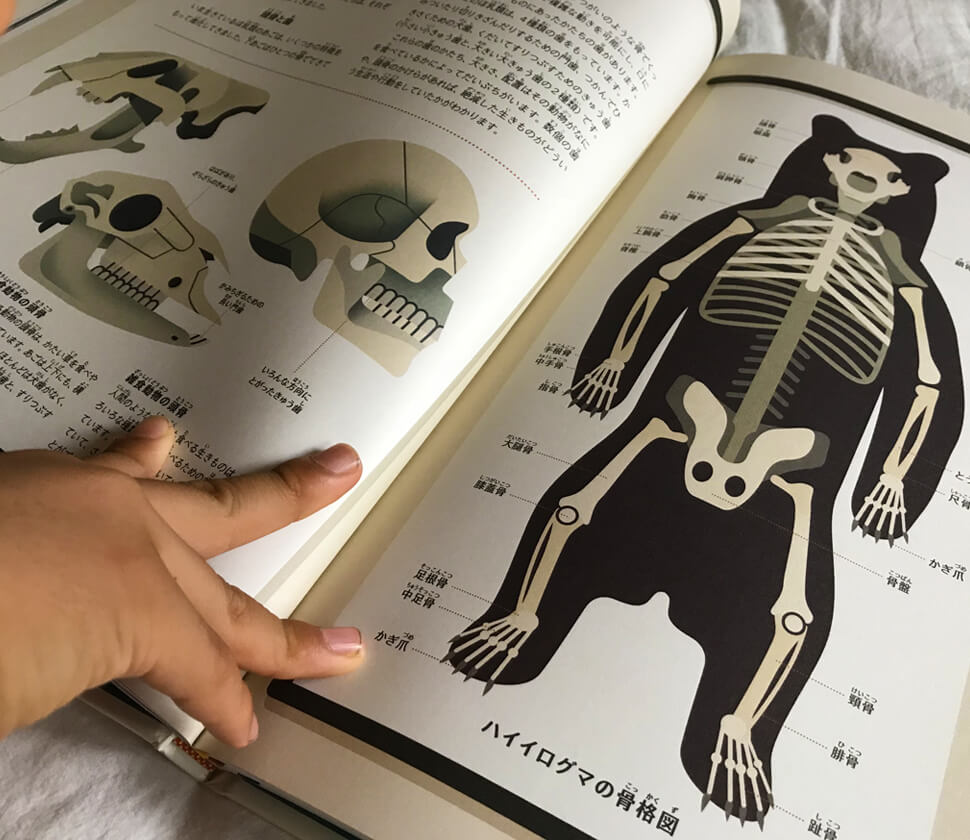

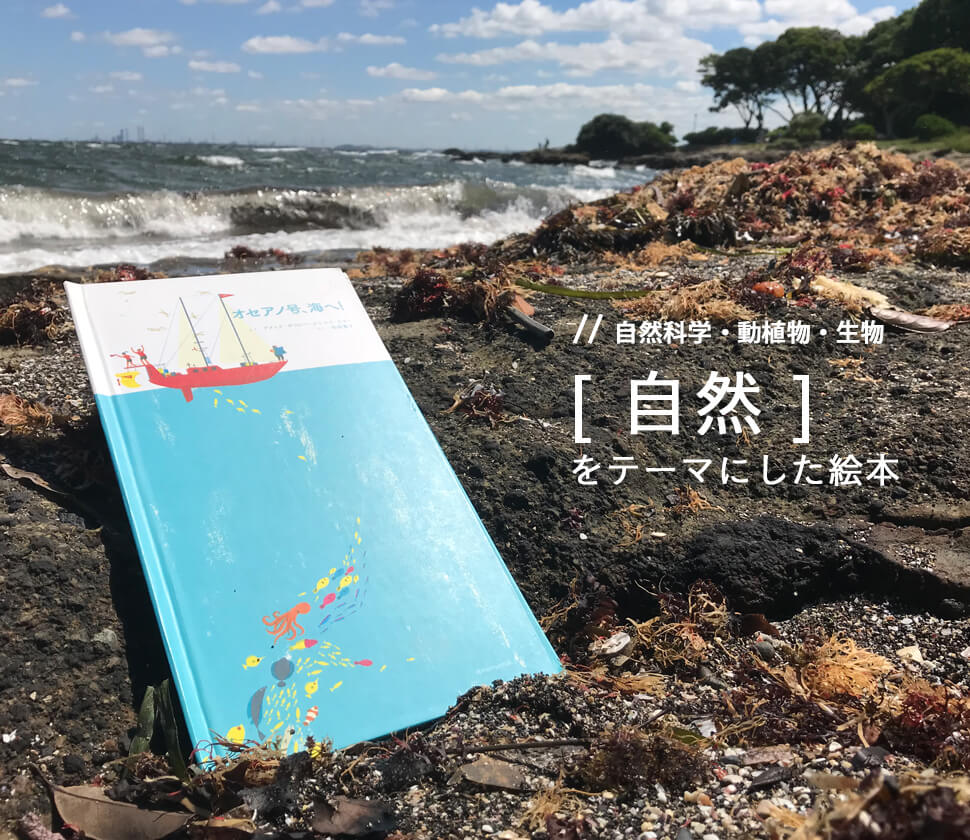

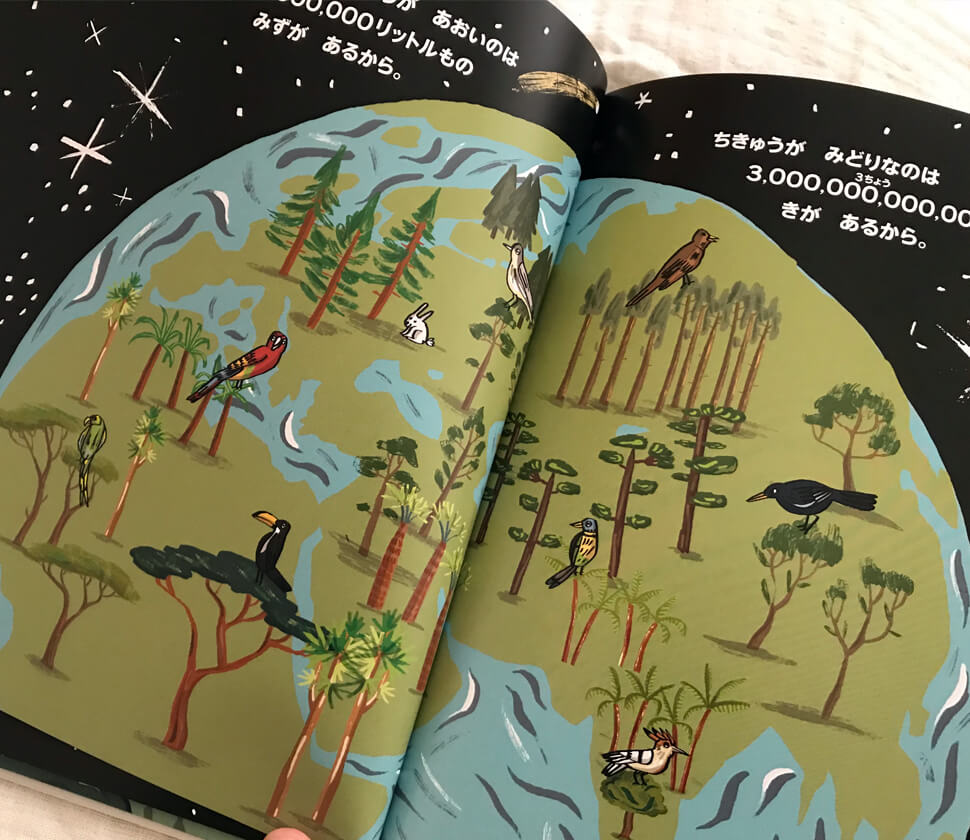

そういった視点でいうと、以下の絵本は参考としての一部ですが「こどもと楽しむ『自然科学・動植物・生物』をテーマにした人気の絵本・図鑑・児童書・仕掛け絵本」でも書いているような自然科学に関する絵本は『STEM・STEAM教育』の中でも『S(Science):科学』を学ぶによい絵本です。

そして『S(Science):科学』を学ぶによい遊びのおもちゃで言えば外遊びを通して、気になったことや興味の出たものを探求していくことです。たとえば「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『外遊び(公園・庭・ベランダ)』おもちゃ・遊具を徹底比較」のページで外遊びの一つとして紹介しているように、生き物を飼い飼育してみることも一つにありますし、山・川・海へ足を運んで感じることもたくさんあります。特に海遊びでは専用の道具があると便利ですので「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『海遊び(磯・砂浜・海水浴・防波堤)』おもちゃ・グッズを徹底比較」を参考に揃えてから足を運んでみてください。

他にも、「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『動物』おもちゃを徹底比較」「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『魚・釣り』おもちゃを徹底比較」「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『恐竜』おもちゃを徹底比較」で比較・解説しているような生き物のおもちゃを用いることで、自分の好きな生き物に興味を持ち、そこから生物に対して理解を深めていくというのも一つにあります。このように、科学といっても様々な入口がありますので、子供の興味・関心に応じて、身近なことを中心に興味・関心を持ち深く探求・探究してみるというところが何よりもの出発点となります。

ちなみに、『好奇心・探求心・探究心』については「自ら学ぶ子へ!こどもの『好奇心・探求心・探究心』を育むおもちゃ・絵本・図鑑」でも触れています。

ここでは、『S(Science):科学』に求められる力・遊びで育まれる力・おもちゃ・絵本・図鑑について当店で扱っている製品も取り上げながら書きました。幼少期は自然の中での活動や、水族館・動物園・植物園・博物館などに足を運び様々なことに触れる中で、何か一つのことを探求・探究する対象を見つけるというのに役立つおもちゃ・絵本がおすすめです。スポーツ科学という分野がありますので、スポーツも大好きな競技を見つけるというの一つにありますね。🔍

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

『T(Technology):技術』に求められる力・遊びで育まれる力・おもちゃ・絵本・図鑑

ここでは『STEM・STEAM教育』の中に含まれる文字『T(Technology):技術』について書いていきます。

技術は、上で触れた科学によって発見された理論を実際に実用化するために確立された手段や手法をさします。つまり、この後の工学と技術はとても関連していて、科学があり、技術が開発されて、はじめてエンジニアリングが活躍するという流れになります。つまり、上に書いた科学と下に書く工学どちらも技術にとって大切なことでつながっています。

ここでは『STEM・STEAM教育』を通して求められることに少し触れながら、『T(Technology):技術』の学びになるおもちゃ絵本・図鑑の紹介を通して、育まれる力に触れます。

『T(Technology):技術』を確立させるためには、それ相応の多くの知識・経験・検証などが求められますし、今この世の中にどんな技術がそもそも存在しているのか?ということを知ることも必要です。同じ技術を研究しても時間の無駄ですからね。であればその技術を使ってエンジニアリングをして新しいものを生み出した方が良いくらいです。その中で、技術もアップデートされていきます。

そういう点でいうと当店で扱っている、以下のような絵本は物がどのように出来上がっているかを知るにとてもよい絵本です。また、車・汽車のおもちゃのように円形のタイヤが付いていることで前に進む、後ろに転がるなど、身近な遊びの中からも物の動く仕組みを理解することもできます。たとえば「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『歯車・ギア』おもちゃを徹底比較」で取り上げた、歯車・ギアを使った遊びもその一つです。シンプルですが、おもちゃの中にも世の中で使われている技術が使われていますので、遊びながら触れていくというのも大切なことの一つです。子供騙し!と思いがちですが、子供の遊ぶものだからこそ本物に近い形で作ろうと作られている製品も多々あります。

そういった製品を手にすることで、学べることもたくさんあります。車・汽車のおもちゃについては「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『車・トラック・バス・工事車両』おもちゃを徹底比較」・「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『汽車・電車』おもちゃを徹底比較」で比較・解説しています。

また、手を動かして遊ぶおもちゃに「工具のおもちゃ」があります。これは、実際に自分で手を動かして何かを組み立てる遊びです。店長の頃は、学校の授業で「技術・工作」でした。頭でばかり考えそうですが、行動したり手を動かしてみたりというのも新しいことを見つけるには地道ですが大切なことです。「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『レジ・工具・ごっこ遊び』おもちゃを徹底比較」では、工具のおもちゃ以外にもごっこ遊びのおもちゃも取り上げていますが、人気の工具のおもちゃを取り上げていますので、参考にご覧くださいませ。他にもたとえば「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『ネジ』おもちゃを徹底比較」では、ネジを使って遊べる様々なおもちゃを取り上げています。手・指先の運動玩具から、組み立て遊びで活躍するものまで比較・解説していますので、参考にご覧くださいませ。

散歩や外遊びの中で見つけた課題を解決するときに、すでに世の中にある技術で解決できることであればとてもよいです。

たくさんの技術を知っていれば、その中で最適な技術を選ぶことで解決することができます。

でも、かならずしもあるとは限りません。『STEM・STEAM教育』では、この無い技術を生み出す時の力を育むことが目的ともされています。つまり、いまだかつて誰もなし得ていない・見つけられていない技術を創り出すことです。

とてもハードルが高い!頑張れ、世の子供達よ!(苦笑)

そのためには、自分の力で課題解決をする力が求められます。そういったときに活躍するのはパズルです。「人気・おすすめ『パズル』おもちゃ選びの専門家が徹底解説!」でも解説していますが、パズルの場合はゴールがしっかりとありますので、ゴールの目指し方を理論的に考え、ゴールすることを求められます。「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『板パズル・ジグソーパズル』を徹底比較」でも取り上げていますが、ジグソーパズルは完成するまで終わりません。同じように、道筋を考えて進めていく遊びに「迷路」があります。あまり、STEM・STEAM教育向けのおもちゃとして取り上げられることはありませんが、論理的に考える力を育むおもちゃとして、密かに人気がありますので「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『迷路』おもちゃを徹底比較」を参考に考えてみてくださいませ。

目の前の課題を自分自身で解決する力をどんどん育むことで、いざまったく解決の糸口の見えないあたらしい科学技術を生み出す必要に迫られた時の力となります。

たとえば他にも以下製品のような「ペグ遊び」で活躍する「カラーリングのペグ遊び」は、指先を育むおもちゃとして取り上げられることの多い製品ですが、パズルのようにも楽しめる遊び道具の一つです。「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『紐通し・ペグさし・棒通し・ハンマートイ』おもちゃを徹底比較」では、ペグ遊びで楽しめる人気製品を比較・解説していますので、参考にご覧くださいませ。

ここでは、『T(Technology):技術』に求められる力・遊びで育まれる力・おもちゃ・絵本・図鑑について当店で扱っている製品も取り上げながら書きました。物事の動く仕組みを理解したり、実際に自分で手を動かして試してみたり。地道な積み重ねの先に新しい偉大な発見を見つけてくれるでしょう。それを応援するための道具が、おもちゃ・絵本・図鑑です。👦👧

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

『E(Engineering):工学』に求められる力・遊びで育まれる力・おもちゃ・絵本・図鑑

ここでは『STEM・STEAM教育』の中に含まれる文字『E(Engineering):工学』について書いていきます。

あれ?技術と工学って、同じことじゃない?と考える方多いと思います。実際のところ表現的にも曖昧で、すごく密接に関わり合っています。『T(Technology):技術』では、科学で発見されたものを実用化するために生み出された手段・手法だと書きました。これに対して、誤りだ!という方もいるかもしれませんが、ここで書く『E(Engineering):工学』とわかりやすくするためにもそう書いています。大きくは間違っていないはずです。

たとえば、家具のエンジニア、システムのエンジニアとはいうかもしれませんが、家具のテクノロジーを考えた人、システムのテクノロジーを考えた人となるとちょっと違いますよね。店長はシステムをエンジニアリングしますが、システムのテクノロジー(コンピュータテクノロジー)を考えた人では無いと断言できます。

ここでは『STEM・STEAM教育』を通して求められることに少し触れながら、『E(Engineering):工学』の学びになるおもちゃ絵本・図鑑の紹介を通して、育まれる力に触れます。

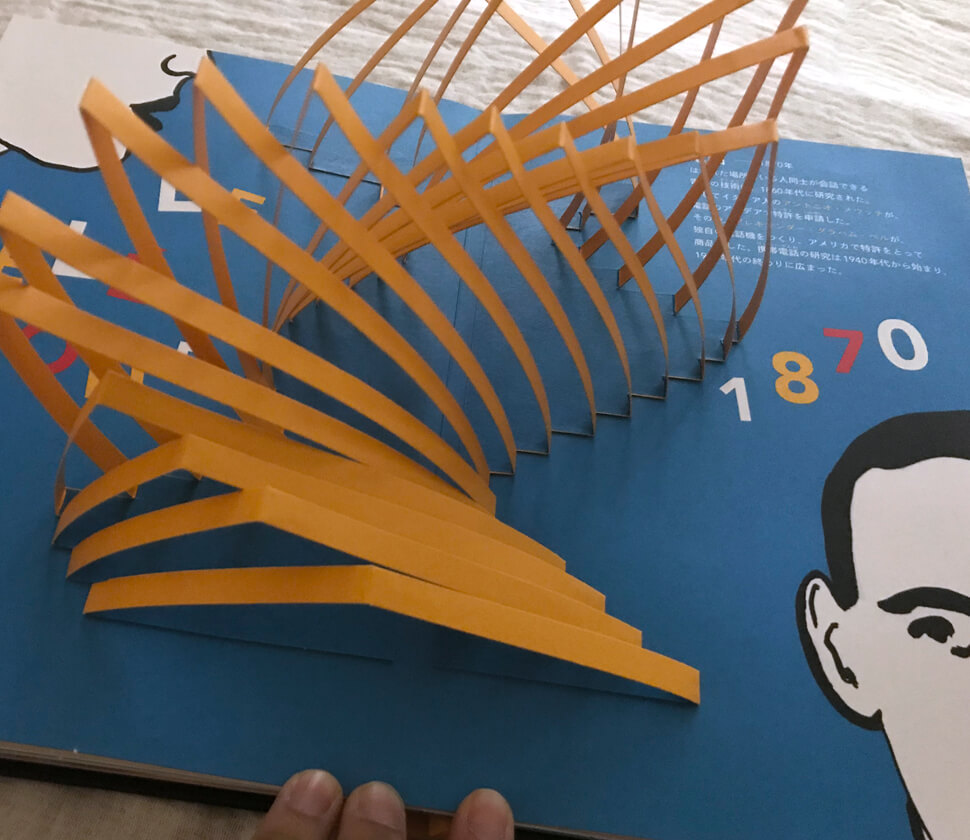

『E(Engineering):工学』は、科学で発見された理論を実用化するために生み出された技術を使って、具体的な製品化をすることをさします。つまり、科学の力を応用して実際に私たちの暮らしの中で役立てるときに手を動かし(人は動かず機械しか動かないかもしれませんが・・・)、つかえるように作り出すということです。「発明絵本 インベンション!」では、そんな有名な発見がしかけ絵本となって楽しむことができます。

ある意味、ものづくりというと、この『E(Engineering):工学』をイメージする方の方が多いかもしれません。

このときに、一つの技術で一つのものを作る必要はありません、様々な技術を組み合わせてそれらを応用し、新しい製品を作り出す。まさに、エンジニアリングの仕事です。

店長の会社でも、エンジニアに求める力はこれです。

エンジニアリングの力は、生活を豊かにします。

そのためには、何かを作る時の道筋を考えて、必要な技術を選択し、それを自分の力で達成する力が求められます。つまりこれは、組み立ておもちゃで遊ぶことで育むことができる力です。自分の力で組み立てる、自分で考えて道筋を作る、いろんなおもちゃを組み合わせて遊んでみて、その結果を楽しむ。これらは、エンジニアリングの入り口にあります。自分でゴールを考えて道筋を作る遊びに玉転がしがあります。詳しくは「ピタゴラ!?ビー玉転がし・組み立ておもちゃが人気な理由と子供の育まれる力」で書いていますが、ゴールまでも自分でイメージして楽しみます。イメージ通りにできないと、最後まで玉はゴールまでたどり着きません。「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『玉転がし・玉の道・玉落とし』おもちゃを徹底比較」では、人気の製品を比較・解説していますので、あわせてご覧くださいませ。当店では、組み立てクーゲルバーンという製品がとても人気があります。積み木を買い足すことでパーツを増やしさらに大きなコースを作っていくことができます。

また、自由にゴールを設定してその道筋を楽しむおもちゃと言えば「ドミノ」もこれにあたります。ドミノについては「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『ドミノ』おもちゃを徹底比較」で人気製品を比較・解説していますので、そちらを参考にご覧くださいませ。

ここでは、『T(Technology):技術』に求められる力・遊びで育まれる力・おもちゃ・絵本・図鑑について当店で扱っている製品も取り上げながら書きました。物事の動く仕組みを理解したり、実際に自分で手を動かして試してみたり。地道な積み重ねの先に新しい偉大な発見を見つけてくれるでしょう。それを応援するための道具が、おもちゃ・絵本・図鑑です。👦👧

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

『A(Art):芸術』に求められる力・遊びで育まれる力・おもちゃ・絵本・図鑑

ここでは『STEM・STEAM教育』の中に含まれる文字『A(Art):芸術』について書いていきます。

『STEM・STEAM教育』の中での『A(Art):芸術』ではリベラル・アーツ(liberal arts)が含まれます。リベラル・アーツとは、ギリシャ・ローマ時代に理念的な源流を持ち、「人が持つ必要がある技芸(実践的な知識・学問)の基本」とみなされた自由七科のことです。詳しくは、以下のページをご覧ください。

当店では「芸術」を「表現」という意味合いで使っています。

ですが『STEM・STEAM教育』では、科学理論で発見されたものを技術に落とし込み、製品化される際、どのような表現方法で届けるのか。ここが、『A(Art):芸術』で求められる力です。ここでは『STEM・STEAM教育』を通して求められることに少し触れながら、『A(Art):芸術』の学びになるおもちゃ絵本・図鑑の紹介を通して、育まれる力に触れます。

『A(Art):芸術』は、とにかく観察することから学びます。

また「色を覚える・学ぶ!おもちゃ・絵本で遊びながら子供の色彩感覚・色彩認知を育む」でも触れましたが、色の認識・区別をする力も必要で、色、動き、音など、人が感じられる五感をフルに活用して学び、そしてそれらに対してどのような表現方法を用いて表すかが求められます。たとえば五感を使って楽しむ遊びとしては感触遊び・感覚遊び(こどもの『感触遊び・感覚遊び』はインクルーシブに楽しめる五感を使った遊び)があります。様々なものに触れることでそれらの感触・感覚を感じ、五感で楽しむ遊びです。

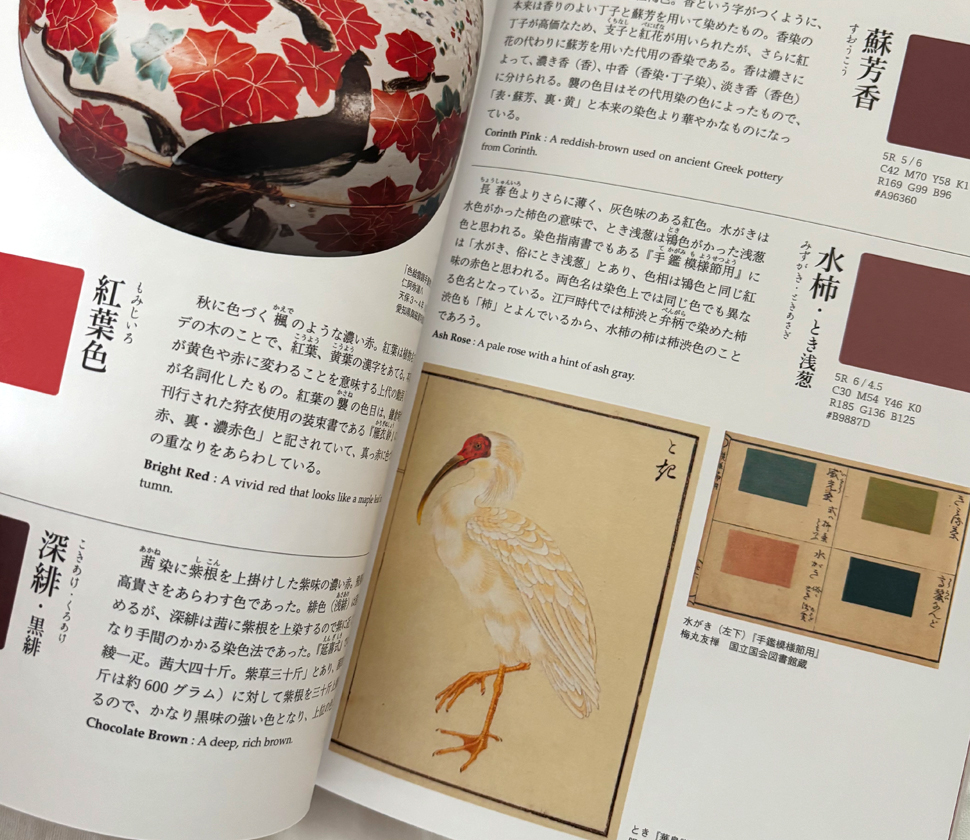

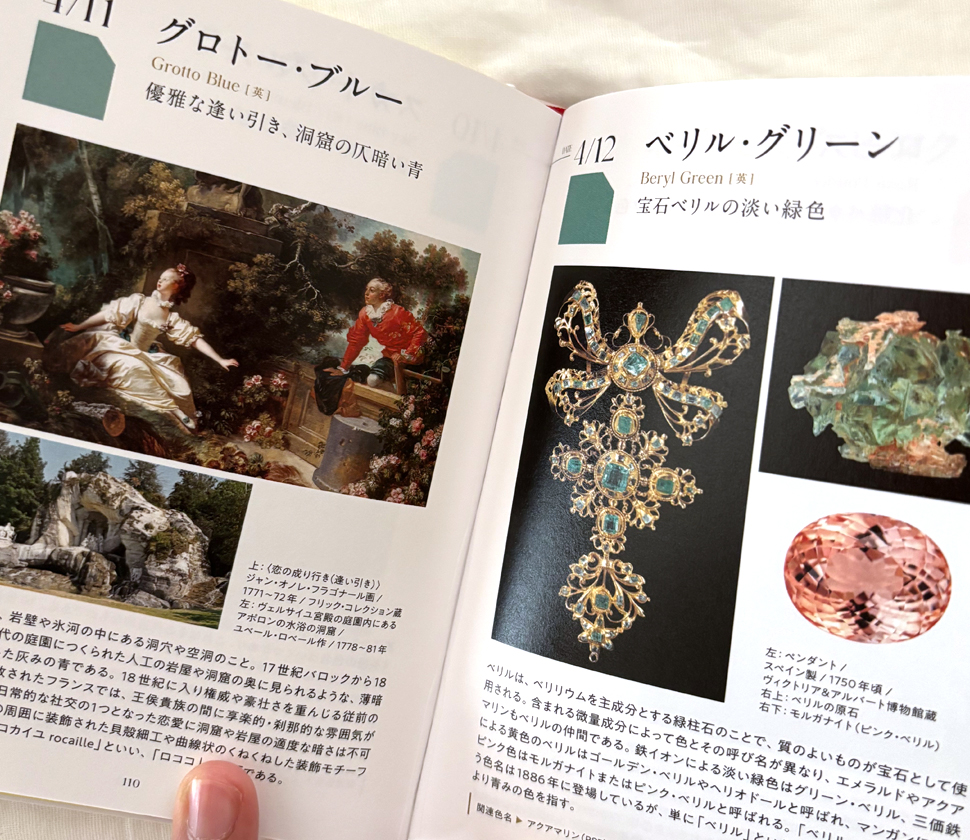

色で言えば「わー、きれい!こどもと色遊び。自宅で美しい色の変化を親子で楽しむ遊びをしよう」のように色の変化を楽しむ遊びもあります。当店では、日本の伝統色を大切にしていますが、「22の色(こどもの色彩感覚を育てる絵本シリーズ2)」は伝統色を学ぶにおすすめの絵本です。そして「リングカード・しきさい」「こんにちはあかぎつね!」は、色彩感覚を育むおもちゃ・絵本として当店でもとても人気があります。

『A(Art):芸術』は絵を綺麗に描くことではあまりません。カラダ全体を使って様々なことを感じ、それを表現する方法を自分なりに見つけあらわすことが大切です。また、『A(Art):芸術』に良いのは、造形遊び・絵合わせ遊びです。造形遊びは「親子でつくる喜び!『造形遊び』は失敗も成功もない自由な発想・表現を楽しむ遊び」でも書いていますが、身近にあるものを使い、その時々に応じた表現方法を考え形になるものを作る遊びです。「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『粘土(ねんど)』を徹底比較」で取り上げているような、様々な性質の粘土を使うこともありますが、家の中・外にあるものを使って、とにかく楽しく遊ぶことです。粘土遊びについては「はじめての『粘土遊び』はいつから?注意点や育まれる力」でも丁寧に触れていますので参考にしてみてください。

そして、絵合わせ遊びは絵の意味合いを理解して揃えるという、文系・理系それぞれの力が求められます。色や形・絵柄の理解力は『A(Art):芸術』の基本とも言えるでしょう。「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『絵合わせ・メモリーゲーム』おもちゃを徹底比較」では、人気のおもちゃを比較・解説していますので参考にご覧くださいませ。

『A(Art):芸術』は、そんな身近な遊びなどから学べます。

自然は厳しくも美しい存在です。

季節の変化を感じ、自然の中に見える美しさを見つけることができれば、さまざまな分野へ応用できます。

その自然の美しさから、新しい科学的な発見があり、技術に転用し、私たちの身の回りにある衣服などにいかされていることも多々あります。店長は、色合いが美しいことに「伝統色・生き物」好きな理由としてあります。

色を使って遊べる道具としては「クレヨン」が幼少期は一番の道具となります。「こどもは絵の天才!初めてのお絵かきには安心なクレヨンを。使いはじめ・失敗しない選び方まで」では、クレヨンの選び方について書いていますので参考にご覧ください。そして、人気の製品については「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『クレヨン』を徹底比較」で比較・解説しています。

ここでは、『A(Art):芸術』に求められる力・遊びで育まれる力・おもちゃ・絵本・図鑑について当店で扱っている製品も取り上げながら書きました。色・感触・感覚と、感性を豊かにする遊び道具をそろえて、日々の暮らしの中から自然の美しさを感じそこから学ぶということは、表現するときの基盤となります。イメージを形にする力をつけられるといいですね。🎨

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

『M(Mathematics):数学』に求められる力・遊びで育まれる力・おもちゃ・絵本・図鑑

ここでは『STEM・STEAM教育』の中に含まれる文字『M(Mathematics):数学』について書いていきます。

数学は、科学・技術・工学の中でも、そしてアート(黄金比・白銀比など)の中でも必ず関わってくる、いわば『STEM・STEAM』の基盤とも言えるものです。

『M(Mathematics):数学』については、誰しもがパッと頭にイメージがつきやすいと思いますので、あえてツラツラと説明する必要はないかと思っています。当店では、0歳から小学校卒業頃までの赤ちゃん・こども向けの製品を扱っている、赤ちゃん・こどもを育む専門店です。そういう点からいうと、数学というよりもそのさらに基本となる「算数(数字・図形・計算)」という視点で『M(Mathematics):数学』の学びになるおもちゃ絵本・図鑑の紹介を通して、育まれる力に触れます。

『M(Mathematics):数学』は、いつの時代も大切な学問となっています。

わからないことも数字に置き換え、公式に当てはめることで、自然界に働くさまざまなことを解明してきました。

言葉と同じくらい数字は、世界共通のコミュニケーション道具です。そして、様々なことを説明・解明する時の共通の記号にもなります。数字を使いこなすことができれば、新しい発見を数学的に検証し、具体的な数字の中で人へ語ることができます。

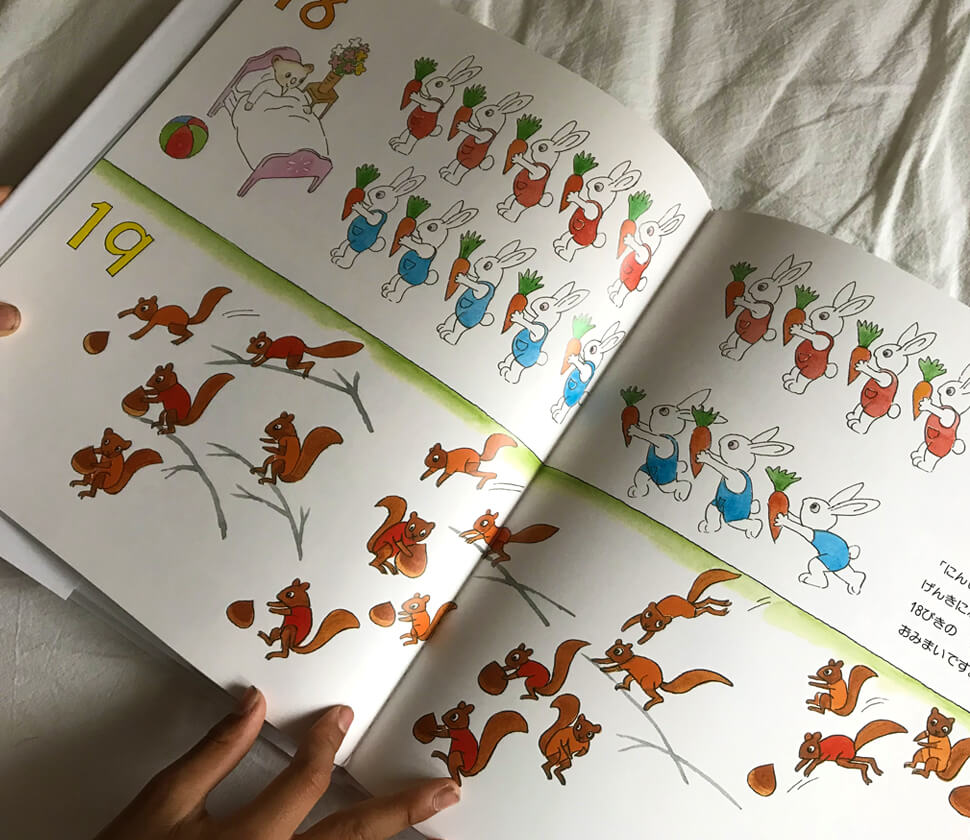

以下は、当店で人気のある数字・図形に関する絵本ですが、何事も数字に置き換えることができれば、答えが導かれるのは時間の問題です。そして、図形に置き換えることでわかりやすくなり伝えやすくなることもあります。

人とコミュニケーションをするときに言葉は大きな力となりますが、世の中の原理や人も含めて世界にある様々なことを理解する上で数字は大きな力となります。『M(Mathematics):数学』を学ぶには、数字を味方にすることです。そして物の形を学び、形の変化・数の変化を計算という形で理解することから始まります。

木が揺れ動く慣性の動きも、数字で表すことができます。プログラム上で書いた思い出があります・・・、懐かしい。

『M(Mathematics):数学』を学ぶ遊びとしては例えば、ごっこ遊びの中でも育まれます。

最近では、マネー教育(いつから?幼児期からの『マネー教育・金融教育』でおもちゃ・ 絵本を活用する)も話題になっていますので、そちらの面で話題になることが多いお金、お店でお買い物をするときに、お金を使いますよね?そして、時間も普段から目にすることです、今何時?夕方の16時!と、これも数字です。このように日々の生活をごっこ遊びという形で楽しむ遊びの中にも『M(Mathematics):数学』は存在しています。時計で遊ぶおもちゃについては「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『知育時計・時計玩具・時計絵本』を徹底比較」でも取り上げていますが、ごっこ遊びのおもちゃについては、上の工具のおもちゃの部分でも触れています。例えば、お金を使ったおもちゃと言えば「レジ」が人気があります。

なお、数字に触れて楽しむ遊びは「数遊びで『数字』に強くなる!計算・算数の基本、数字で遊ぶおもちゃ・絵本」でも書いていますので、そちらもご覧ください。そして『数字・図形・計算』に関するおもちゃは、「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『算数(数字・図形・計算)』おもちゃを徹底比較」で比較・解説しています。

ここでは、『M(Mathematics):数学』に求められる力・遊びで育まれる力・おもちゃ・絵本・図鑑について当店で扱っている製品も取り上げながら書きました。理系力といえば「数字・図形・計算」は外せませんね。図形といえば「積み木」も活躍しますので、ここまで書いた各製品と組み合わせながら楽しむこともおすすめします。🔼

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

家庭で出来る『STEM・STEAM教育』かんたんに考えて楽しく遊び学ぶ

ここまで、『STEM・STEAM教育』のそれぞれの頭文字を分解し、遊びの中などで学べること・育まれることについて書きました。『STEM・STEAM教育』というと、STEAM玩具と呼ばれるおもちゃや、STEAM教室・ロボット・プログラミングスクールでしか学べないことだと考えている方も多いかもしれません。STEAM玩具というと、ロボットを作るようなおもちゃを思い浮かべませんか?でも、『STEM・STEAM教育』に求められることはロボットを作ったり・プログラミングができるようになることではない。ということをここまでの中で気づきましたか?

なんだか「知育玩具・幼児教育」にも似ていますね。正しく知育玩具を理解できるように「人気・おすすめ『知育玩具』おもちゃ選びの専門家が徹底解説!」で書いています。

ここまでも書いた通り『STEM・STEAM教育』はそれぞれの分野を横断する教育手法です。

一つ一つの分野で学ぶべきこと・求められる力が今までから大きく変わるわけではありません。そして、それらの学び方も新しいことに何かチャレンジする必要もないと考えています。

身近な物事に目を向け、自然環境を大切にして、そして遊びながら学ぶ。古典的な遊びの中には今も役立つ遊びがたくさんあります。長く遊び続けられている理由の一つでもあります。本質的に良い遊びは、時代が変わっても変わりません。

よく観察すること・考えること・そして、主体的に様々な物事に関わっていくことです。このページでは、主におもちゃ・絵本・図鑑を中心に書いてきましたが、「動画」も使い方次第でたくさんのことが学べる遊びの道具です。子供との動画の付き合い方(&家族での使い分けなどについても触れています)については「子供におすすめ・人気『動画配信サービス』徹底比較解説!」で書いていますので、ドキュメンタリー番組など、専門的に解説している番組・チャンネル・動画作品など、見て楽しむ時間も作ってみてください。

つまり、『STEM・STEAM教育』は家でもできることだと当店では考えています。

その環境をつくるのも、親ができる育児・子育ての一つです。これについては「家庭で『幼児教育』5育を意識しておもちゃ・絵本・図鑑で遊び学ぶ」でも書いています。

赤ちゃん・こどもが遊ぶおもちゃは「こどもの『自発的・主体性を育む遊び』のサポートをするおもちゃが人気な理由」でも書いていますが、自分自身で考えて遊ぶものです。

つまり、遊び方を考えることが『STEM・STEAM教育』に繋がるといっても良いでしょう。

そして、『STEM・STEAM教育』の先には「SDGs」があります。

世界中には多くの課題がまだたくさんあります。こどもたちが学び・遊び、その先に多くの課題を解決する力をつけること。

日々の生活の中からできることです。

当店では、こどもが育まれる環境づくりを応援するお店です。当店では、定期的におもちゃ・絵本(選書)が届く「いろや商店くらぶ」を提供しています。赤ちゃんの成長・発達に沿った遊び・学びのサポーターとして「絵本選書とおもちゃ・知育玩具の定期便・定期購読『いろや商店くらぶ』」のご利用も検討くださいませ。目標を決めて取り組むなど、通信教育のようなイメージで楽しんでいただくことも可能です。

この下には、店長による「まとめ(あとがき)」を簡単に書いてます。

ここでは、『STEM・STEAM教育』で活躍するおもちゃ・絵本・図鑑を求められることに応じて書いていきました。

もし、何か聞きたいことがあったら、当店の『いろや商店くらぶ』も検討してみてください。お子様の成長・発達に沿った遊びをサポートする身近な存在として、いつでもドシドシ!ご相談をお受けしております。遊びながら学ぶ、その中に新しい発見の種はたくさん転がっています。🌱

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

会員登録ですぐに使える!

あとがき

今回は、『STEM・STEAM教育』で人気のおもちゃ・絵本・図鑑について触れてみました。

一般的に言われる『STEM・STEAM教育』のおもちゃというと、ロボット・プログラミング学習などのおもちゃだと考えている方が多いと思いますので、読んでいる中で、あれ?と疑問に感じた方もいるでしょう。

『STEM・STEAM教育』の中で新しい取り組みとして、プログラミング学習があるのは間違いありませんが『STEM・STEAM教育』に求められる力を学ぶ遊びは、今までの身近なこどもたちの遊びの中にしっかりと存在しています。

新しい遊び・おもちゃを増やさなくても、今まで遊んでいたおもちゃでの遊び方の視点を変えるだけでも良いことが多いです。

一つ一つを独立して考え遊び学ぶのではなく、横断し結びつけて色々な分野で応用させながら考える。学んだことをそのまま実践するのではなく、考え応用し、新しい物事を発見する力をつけるということがこれからは求められるということです。

そのためには、『STEM・STEAM教育』のおもちゃに求められることは、ロボットの作り方を覚えたり、プログラミングを覚えるということだけではありません。こどもの理系・文系を横断する考え方を育んでいくということを目的に、改めておもちゃ・絵本・図鑑と、遊びの中での役割を考えて見てもらえればと思います。