読み物

最終更新日:2022年5月5日

絵・写真・文:いろや商店の編集室

れんさいプロジェクト:いろやのこと

家庭で『幼児教育』5育を意識しておもちゃ・絵本・図鑑で遊び学ぶ

こんにちは。いろや商店の店長のおおま(@iroyaonline)です。

ここ「いろやのこと」では、まったりマイペースにいろやのあらゆる側面のおはなしをお伝えしています。

今回は、家庭で出来る『幼児教育』について書くことにしました。

以前から当サイトでは「遊びながら学ぶ」というのは「生きる力になる」と書いてきましたが、今回はさらに本題というか幼児教育へのつながりについて書いていきます。

幼児教育というと、幼児教室などのスクールに通わせることや、お受験に向けての勉学と考えがちですが、それだけではありません。小学校への義務教育に入る前のステップとして基礎となる学習をすることで、学校で勉強をして学ぶ時の基盤を作ることができます。

当店は、赤ちゃん・こどもの成長・発達にに沿った遊び・学びという視点から「おもちゃ・絵本・図鑑」を扱っているお店です。また、日々の遊びの中で赤ちゃん・こどもの成長・発達を見つめながら過ごすことは、親となったパパ・ママにとっても改めて学びについて問い直す良いきっかけにもなります。

そして当店では『知育・才育・徳育・体育・食育』を大切にしています。

これらのページについても触れながら、家庭で出来る幼児教育について触れていきます。

学校に通わせたり、教材を揃えたりする前に、まずは家でできることにトライして、その後スクールを考える際の役に立てば幸いです。

いろや商店の店長のおおま(@iroyaonline)です。

ご覧いただきましてありがとうございます。

育児・子育て苦手な店長が、こどもが主役で書いてますのでゆっくりご覧くださいませ〜。

会員登録ですぐに使える!

0歳からはじまる『幼児教育』

幼児教育と言うと、すぐに幼児教室などの学校・通信教育・通信教材を頭に浮かべる方が多いかと思います。

自分でというよりも専門のスクールにお願いした方が、効率の良い学習ができ、赤ちゃん・こどもの学びにつながると考える親は多いです。

でも、手元に「積み木・ラトル」とおもちゃがありませんか?

積み木は「構成遊び(『構成遊び』は揃える・組み立てる・壊す遊び!当店人気のおもちゃの理由も教えます)」の道具になりますし、ラトルは目(【見る力】目と手の協応・追視を育む遊びとおもちゃが大切な理由)・口・指先・手(握るからつまむへ!乳幼児期に『指先や手を使った遊び』を育むおもちゃが大切な理由)を使っての遊びをサポートする道具になります。幼児教育は、赤ちゃん・こどもとの日々の暮らしの中にたくさん転がっています。

当店は、冒頭でも触れましたが「赤ちゃん・こどもを育む専門店」です。

家庭で出来る幼児教育はたくさんあります。それは「遊び」です。

たとえば0歳児の成長・発達に沿った遊びとおもちゃ・絵本・図鑑については「【0歳・赤ちゃん】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本と遊び」で書いていますが、月齢に応じた向き合い方があります。0歳児の頃に必要なのは、「Attachment(アタッチメント):心理学における愛着」です。

このように、赤ちゃん・こどもとの向き合い方を一つ一つ考えていくことで、その時に必要なこどもとの向き合い方が見えてきます。

0歳児からの幼児教育とは、当店ではこのように赤ちゃんの成長・発達に向き合うことだと考えています。

そしてその教育者となれるのは一番身近にいる存在の、お父さん・お母さんです。

こどものことをよく見てそして近くに寄り添い「安心・安全の輪」を作ること。これが幼児教育のスタートです。

そして、1歳児となりカラダの成長・発達も生まれた頃に比べて著しく変化しています。

これについては「【1歳】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本・図鑑と遊び」で書いています。この頃になると、外で過ごすことも増えてきます。

初めての外遊びができるようになるのも、1歳頃です。もちろん、0歳からも外で過ごすことはできますが、自分の足で歩き探索行動ができるようになった1歳以降の方が親としても過ごしやすいです。外遊びについては「こどもと楽しい外遊び!赤ちゃんとおもちゃを持っての公園デビュー!注意点やおすすめの持ち物」で触れています。

室内にあるものに触れ感じていたことと、外の空気に触れることでは知ること・学べることも変わってきます。

例えば「感覚遊び・感触遊び(こどもの『感触遊び・感覚遊び』はインクルーシブに楽しめる五感を使った遊び)」は家の中でも外でも楽しめる遊びで、5感を使っての学びです。

2歳以降になるとこどもは更に成長し、ごっこ遊び・見立て遊びへと遊びは変化していきます。2歳児・3歳児については「【2歳】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本・図鑑と遊び」「【3歳】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本・図鑑と遊び」でも触れています。

これについては「とっても楽しいおままごと遊びは、女の子・男の子も大好きなごっこ遊びの定番」で触れていますが、一人から、集団へこどもの視野は広がり社会性が育まれるようになります。

このように赤ちゃん・こどもの成長・発達に沿って一緒に遊ぶことの中に幼児教育となる要素はたくさん含まれているのです。

教材に向き合い過ごすことで育まれることもありますが、遊びを通して体験することの中に『幼児教育』の本質的なことは詰まっています。そしてこれは0歳児の頃からできることです。

幼児教育だと気付かずに、自然とはじめている方も多いでしょう。

幼児教室に通った方が良いの?

幼児教育といっても、求めることによって必要となる教育は変わります。

「教育」とは、教えがあり、それを学ぶ場です。これについては「学校教育が崩壊・間違っていたら?こどもに必要な自分で『生きる力』を育むには」で触れています。

もし万が一教育となる教えに誤りがあり、それが将来的にこどもの役に立たなかったとしたら、ゾッとしますよね。これは、学校・教室・通信教材を使うときも同じことが言えます。言い訳にはなりませんよね。

そういったことからも、幼児教室に通う際は目的をはっきりさせることが大切です。

例えば「英語の力を伸ばしたい」など、お父さん・お母さんができないことや苦手なことを、専門家の力を借りて伸ばす・学習するというときは、英語に特化した教室に通うのは、親が教えるよりも良いことです。

以下は、こども専門のスクールですが、長い歴史があり実績のあるサービスであれば、専門的なスクールに通うのは良いことです。

逆に、お父さん・お母さんがバイリンガルで英語が得意であれば、英語の幼児教室に通わせるよりも、日々の暮らしの中に英語を織り交ぜていくことで暮らしていくことの方が、遊びを通して学ぶことにつながります。

また、目的としてお受験などの作法が必要な場合も、それに応じた幼児教室に通うのも良いことです。

ですが、こどもの全てを幼児教室に求めると、赤ちゃん・こどもの育児・子育てを放棄していることに近くなります。

赤ちゃん・こどもの育児・子育ては、ご飯を食べさせることだけではなく、心の成長や発達など含めて、赤ちゃん・こどもの環境を作っていくことにあると考えているからです。

そういったことから、「それぞれの家に合わせた幼児教育があり、必要とする幼児教室がある」と考えるのが自然であると言えます。

以下では、最近色々なところでよく聞く「STEM・STEAM教育」についても書いていますので、そちらも興味があればご覧くださいませ。

家庭で出来る『幼児教育』

では、家庭で出来る『幼児教育』には何があるのでしょうか?

上でも触れましたが、難しいことを考える必要はありません。こどもと遊ぶことが学びへとつながるのです。

例えば屋内であれば、『室内遊び』があります。

室内で過ごし遊びを通して学べることについては「赤ちゃん・子供と『室内遊び』のアイデアからおもちゃ・絵本の活用方法まで」で紹介しています。

室内での幼児教育と言うからには、ノートを開いて何か勉強をすることと考えがちですが、子供は勉強!というのは苦手です。

例えば『机上遊び(叱りすぎないで!座って遊ぶ『机上遊び』で大切なこと・育まれること)』という遊びがありますが、これは遊びを通して机に向かうという力を育むことができます。

幼児期に必要な教育、すなわち『幼児教育』は、これから先の「学び方・学ぶ時に必要となる力」となる基盤を学ぶことです。

いきなり数や言葉の勉強をドリル式で始めるより、その概念を学んだ方が、すんなりと入ってきます。

これは「言葉遊び・文字遊び(『言葉遊び・文字遊び』コミュニケーション能力を遊びから育むおもちゃ・絵本・図鑑)」が、幼児期から楽しまれる理由です。

遊びと言われますが、この中にはたくさんの学びがあります。

そして、外に遊びを伸ばせば「公園・庭・ベランダ」があります。

いずれも身近にる外遊びの環境です。外での遊びも学びに満ち溢れています。

外遊びについては「こどもと楽しい外遊び!赤ちゃんとおもちゃを持っての公園デビュー!注意点やおすすめの持ち物」でも触れていますが、室内ではすることのできない体験をすることができます。家の中との違い、そこで楽しむこと・学べることの違いを知ることによって、家の中と外での違いを学びます。

家の中でできることもあれば、外遊びだからこそできることもありますし、学べることもあります。

例えば、公園への散歩の途中で見かけた昆虫との出会いでは、色・生き物について知ることができます。そして、その生き物がいる時期が春・夏かによって季節を感じ、それは自然環境・現象の変化を学ぶことにつながります。

これも立派な『幼児教育』です。生き物とのつながりを感じることは、理科・社会などの教育へとつながっていきます。

さらに足を身近な場所から離すと、広大な自然環境があります。

「海・川・山(森)」と、日本に住んでいれば、どこも身近な存在です。

自然との関わり方を知ることで、生き物とのつながりを学び、肌で感じることができます。

これは、家の中や教室では学ぶことができないことです。

こう考えると、学校へ通って学べることにそもそもの限界があるということにも気づくことでしょう。

たとえば「SDGs」については、勉強として学ぶことではなく、日々の暮らしの中でこそ学び・気づき・変えていけることでもあります。これは「子供の『環境教育』自然・生き物を大切にする心を育むおもちゃ・絵本・図鑑」でも書いていますが、環境教育へとつながります。

以上から、当店では家庭がいちばんの学びの場になると考えています。

遊びに悩んだら「もぅ悩まない!遊び方がわからなくても大丈夫、こどもと向き合った遊び方」を参考にご覧ください。室内・屋外、そして自然の中で遊び学ぶことは、生きていく時の力となります。

そしてその時に活躍する道具は「おもちゃ・絵本・図鑑」です。

これについては、「赤ちゃん・こどもが『遊びながら学ぶ』最高の楽しい道具・教材がおもちゃ・絵本・図鑑」で「遊び」と「学び」として、さらに詳しく説明しています。

大切にしたい『5育(知育・才育・徳育・体育・食育)』

さて、当店では上でも触れた通り「遊びながら学ぶ」ということを大切にしています。

その時に大切になるのは『5育』です。『5育』は、以下参考ページにある通り、明治時代にあった古い教えです。

古い教えではありますが、赤ちゃん・こどもとの向き合い方、生きる力をつける時に必要な考えがここにあると当店では考えています。例えば「知育」については、「【知育玩具を選ぶ・探す】知育玩具=頭が良くなる?おもちゃは知育だけが目的じゃありません」でも触れていますが、頭が良くなるということだけではありません。知育玩具という名のついたおもちゃはたくさん出ていますが、本来は、遊びを通して体験・経験し知識として身につけることにあります。

すなわち、おもちゃがなくても『知育』はできます。でも、「こどもの『自発的・主体性を育む遊び』のサポートをするおもちゃが人気な理由」でも書いていますが、おもちゃは遊びを広げてくれる道具となります。この道具を使うことで経験したことは、こどもの知識となり、その後の生きていく力となります。

また『食育』と『体育』は密接に絡んでいます。

自分のカラダを知り、自分のカラダを作り出す食事の大切さを学ぶことは、自分自身を豊かにする力を育みます。

体育というと、運動すること、カラダを動かすことと捉えがちですが、自分自身のカラダについての理解を深めることも『体育』の大切なことです。

「体育・智育・才育は即ち食育なり」

– 石塚左玄

健康なカラダを常に維持し元気に楽しく学んでいくためには『食』を意識しないわけにはいきません。

そういった点でこの二つは密接につながりあっているのです。

そして、もう一つ『徳育』があります。

『5育』はどれも大切なことでどれがいちばんというのは決められませんが、『徳育』はその中でも当店では大切に考えています。学校の成績が悪くても、勉強が苦手でも、人への思いやりがあり、優しさがあれば、できないことは助けてもらい、出来ることは人の助けとなって、生きていくことができます。

これは、会社を経営するときにも同じです。全てを完璧に一人でするのは難しいことです。

適材適所、人には向き不向きがありますので、助け合ってこそです。これはこのお店をスタートする上でとても大切なこととして「いろやの物語」でも書いています。これら一つ一つを大切にし、赤ちゃん・こどもが健やかに暮らす環境を作るのが、育児・子育てだと考えています。

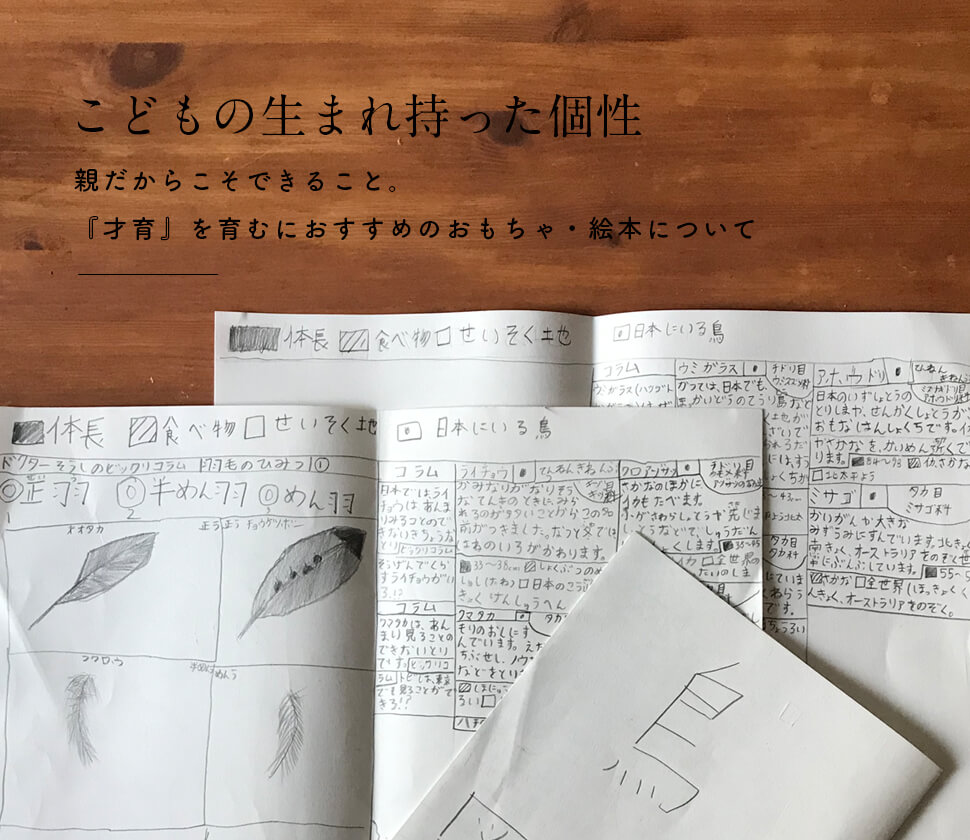

5育最後の一つ『才育』は、こどものありのままの個性を大切にするということです。

苦手なこともあれば得意なこともあります。その中で、親が思っているようなことが得意ではないかもしれません。どちらかというと不得意という子もいるでしょう。

「こどもの個性・才能を伸ばす!『才育』におすすめのおもちゃ・絵本・図鑑」でも書いていますが、100人こどもがいれば、100通りの考え・行動といった個性があります。

個性という才能を育むことは、育児・子育てでとても大切なことです。

そのためには、最も身近な存在のお父さん・お母さんが『幼児教育』に取り組むというのがとても大切になるのです。

家庭での『幼児教育』で注意すること

以上のように、『幼児教育』は家でこそできることです。

ですが、上でも触れた通りさらに専門的な分野のことを学ぶなら、専門のスクールに通うこともまた良いことです。

そしてここでは家庭でおこなう『幼児教育』で注意したい点を簡単に3つに絞って書いておきます。

一つ目は、『頑張りすぎないこと』です。

幼児教育と言うと、つい毎日の勉強のように必死に向き合うことと勘違いしそうですが、日々の暮らしそのものが幼児教育と密接につながっています。そう言う点でいうと「暮らし = 教育」と考えて良いでしょう。

毎日の暮らしを必死に頑張ったらしんどいです。何よりも、慣れない育児・子育てでは大変なことも多いので、頑張りすぎは続きません。

よく家で教材を用意したり、ドリルを用意したりして、学校と同じようなことをしますが、幼児教室でおこなうような勉強を家ですることが『幼児教育』ではありません。

『幼児教育』で大切なことの一つに、「着実に続ける」ということがあります。

これは、今後の勉強の時にも必要になることですが、一つ一つの経験・実績を着実に積み重ねて一歩ずつ自分の知識にして学んでいく、学び方を身につけることになります。

学校教育は、学校で学べますし、学び方が身につけば、無理な勉強法を行わなくても学問に向き合えます。それよりも大切になるのは、学ぶ力をつけること、そしてこどもの好奇心に合わせて探究心・探求心を育むことです。これについては「自ら学ぶ子へ!こどもの『好奇心・探求心・探究心』を育むおもちゃ・絵本・図鑑」でも触れています。

好きなことが見つかり、自分で熱中することが見つかればそれについて自然と学ぶ力が出てきます。その時の学びの推進力は親が驚く力があるのは、こどもを見て感じることです。

二つ目は、期待・成果を考えないことです。

『幼児教育』というと、それに見合った成果を考えてしまいがちです。

上でも触れましたが、幼少期に必要な学びは、学ぶ力をつけることにまずはあります。

こどもの好きなことを見つけたり、興味・関心となる発見が起こるような様々なことを経験・体験することによって、本当に学ぶべき題材を見つける時期というのが、幼少期です。

そういった点から、すぐに成果は求めずに子供の成長・発達を見守ることが大切になります。息子がよく言う言葉ですが、「失敗は成功の母」とも言うように失敗することもまた、大切な経験・体験です。たくさんの失敗ができるのも幼少期だからこそです。そして少しずつ成功への道筋を見つけていきます。

また、どんな子でも得意なこともあれば、苦手なこともあります。それを発見して、伸ばすも放置するも、それも『幼児教育』の中では大切な選択の一つです。

そこで一番邪魔になるのが、「期待・成果」です。親主導ではなく、こども主導で、こどもが持っているものを育むことが『幼児教育』です。まずはこどもにどんな個性があるのかを知ること。これは「才育」の部分でも触れています。

三つ目は、親も一緒に学ぶことです。

こどもを通して一緒に親も成長し学び続けることが『幼児教育』では大切なことです。

逆に言えば、こどもの学びの全てを『幼児教室』へ丸投げすることは難しいということです。上でも触れましたが、学校で全てのことを学べるわけではありません。特に幼少期は、日々の暮らしの中で学べることの方が多いです。

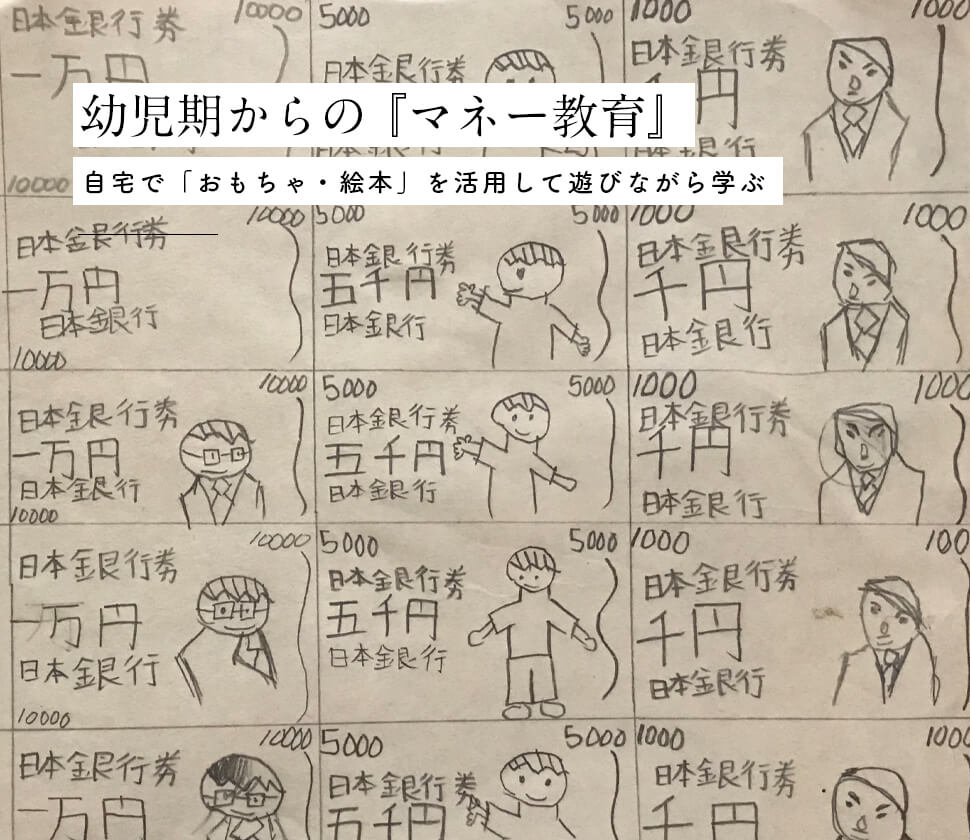

お金の使い方(いつから?幼児期からの『マネー教育・金融教育』でおもちゃ・ 絵本を活用する)・身近な人との接し方、生活習慣などは、親をみながら毎日の暮らしの積み重ねの中で学んでいきます。特に生活習慣については親の生活スタイルが強く影響します。

いくら評判が良いとされる『幼児教室』へ入れたとしても、日々の暮らしとの大きな違いがあれば、習い事止まりで終わります。ほんとうに大切なことをこどもに伝えるためには、親の成長・変化は必要不可欠です。

一緒に学び、こどもとともに成長すること。

おもちゃ・絵本・図鑑を使っての遊びをきっかけに、親子で学べることはたくさんあります。

以上のように、家庭で出来る『幼児教育』について書きましたが、家庭で出来るというよりも『幼児教育』は家庭でこそ出来ることだと当店では考えています。こども主導で、こどもの学ぶ環境づくりをするのは育児・子育てでは大切なことです。

これをきっかけに、毎日の暮らしを見直して、毎日の遊びを通して、家での『幼児教育』に取り組んでもらえたらと考えています。

また、当店で扱っている「絵本・図鑑」が動き出す「動画の世界」も学びのコンテンツの一つです。子供の遊びながら学ぶ環境の一つとして、悩みのタネの一つにもなる「動画」について「子供におすすめ・人気『動画配信サービス』徹底比較解説!」では徹底的に解説しています。子供向けに最適な動画を閲覧する環境づくりはこれを読めばわかります。

受動的に楽しむものだからこそ、この機会に改めて考えてみてください。

最後に、自宅での幼児教育に何がいいのかな?と悩んだら当店のいろや商店くらぶを考えてみてください。選書の人気が高く、定期的におもちゃ・絵本(選書)が届く「いろや商店くらぶ」を提供しています。赤ちゃんの成長・発達に沿った遊び・学びのサポーターとして「絵本選書とおもちゃ・知育玩具の定期便・定期購読『いろや商店くらぶ』」のご利用も検討くださいませ。目標を決めて取り組むなど、通信教育のようなイメージで楽しんでいただくことも可能です。