読み物

最終更新日:2025年1月7日

絵・写真・文:いろや商店の編集室

れんさいプロジェクト:赤ちゃん・こどもを育む環境づくり

【見る力】目と手の協応・追視を育む遊びとおもちゃが大切な理由

乳幼児期の赤ちゃんの頃から、

目と手の協応・追視を育む

新生児期の頃の赤ちゃんは、ぼんやりとしか見えていないため、白・黒のはっきりとした色合いのものが良いと言われますが、生後4ヶ月頃にもなれば「色覚」は完成すると言われています。そのため、その頃から派手目な色のモビール・ベビーメリーなど、赤ちゃんの上で揺れ動くものを取り入れる方も増えます。追視で楽しんでいたところから、手に触れたモノを見つめ、手をおもちゃのように動かして遊ぶ「目と手の協応」へと流れていきます。見たものに手を伸ばし掴もうとし、手を動かしながら目で追う世界も広がり、探索活動が見られるようになります。そして、パパ・ママの動いている様子を目で追うだけではなく、手・足の力を使って、自分の力で向かおうとします。目と手の協応は、赤ちゃんの成長を実感することの一つです。

1歳頃で視力は、0.1~0.2くらいになると言われます。つかまり立ちなども見られるようになるため、上から下に向かって動く遊びが楽しい頃です。ここまでが、0歳〜1歳にかけての目と手の成長・発達の大きな流れです。

その後は、活動の範囲も広くなりますので、目と手・身体を協調させることで、走る、投げる、掴むなどの動作ができるようになっていきます。目で見たイメージを自分の身体を使って再現するのは難しいことです。そこで、赤ちゃん・子供の成長・発達の流れの中で、「見る力」を育むおもちゃはどのような役目を担うのでしょうか?ということを、ここでは丁寧に書いていくことにしました。

いろや商店の店長のおおま(@iroyaonline)です。

ご覧いただきましてありがとうございます。

育児・子育て苦手な店長が、こどもが主役で書いてますのでゆっくりご覧くださいませ〜。

会員登録ですぐに使える!

目と手の協応・追視を理解する

冒頭でも触れましたが、生後2ヶ月頃から「追視」は見られるようになると言われますが、以下の参考資料の通り、実際は遅くとも生後1週間の新生児期には、すでに追視することができるようになっていると言われています。ただこの頃は視力が0.01〜0.03位と言われており、ぼんやりとしか見えないので「凝視」と表されることもあり、「追視」は、はっきりと人や手の動きを目で追うことができるようになる2ヶ月頃と表記されることが多いです。ちなみに資料の中では「新生児を抱き上げ、約30cmほどに顔を近づけてゆっくりと検者の顔を動かすと新生児は追視してくる」と書かれていますが、これは「凝視」と捉えても良いでしょう。

生後1ヶ月頃になると「白と黒で出来た図形を追視させる検査を行うと、よく反応する図形と、そうではない図形が存在する。ぼんやりとではあるが、物の輪郭を認知しているのではないかと考えられる」とされています。これは生後1ヶ月頃になると、おもちゃを向けると見つめるようになりますので、このようなところからも分かります。そして、生後2ヶ月頃から人や手の動きを目で追うようになり一般的に「追視」と言われる様子が見られるようになります。

ちなみに、生後2ヶ月頃になると色の違いがわかるようになると言われていますが、それ以前は明暗がわかる程度なので、生後すぐの頃から用意するモビール・ベッドメリーの中には「白黒2色」の明暗のはっきりとした製品もあります。ただこれも、生後4ヶ月頃には「色覚がほぼ完成する」と言われていますので、長く使うようであれば「白・黒」に固執する必要はありません。

そして、視覚についていうと5歳頃で一つの目安として成人と同じ能力を有するようになると言われています。そのため「見る力」をつけるのは5歳頃まで!という方もいますが、この頃は成人でいう視力1.0程度です。実際はここから、小学校を卒業する頃までに眼を使わないと、不安定になる可能性があると言われますので、児童期の小学校卒業の頃に視覚機能は強固に完成すると考えてください。このように、乳児期・幼児期・児童期の視覚の成長・発達は流れていきます。

もう少し細かく、視覚の発達(視覚認知能力と関係している行動)について追っていきたいと思いますので、以下に流れを記載しておきます。

・生後〜2ヶ月:顔の正面にあるものを見つめる凝視ができる

・生後2ヶ月:人の顔をジッと見つめる、あやすと笑う、人や手の動きを目で追うようになる

・生後3ヶ月:やや小さなもの・動くものを目で追えるようになり、同時に頭もその方向に動かすことができるようになる

・生後4ヶ月:手に持ったものを見つめる、物に手を差し出す。左右上下に追視をする

・生後5ヶ月:座っている範囲の物に頭をむけ、それを見て、探索する

・生後8ヶ月:見つめていたものを隠すと探す

・生後10ヶ月:引き出しなどに物が入っていることがわかる、人見知りがはじまる

・生後12ヶ月(1歳):お菓子・玩具の入っている場所を覚えている

・2歳頃:視力が0.3〜0.5くらいになり、四角・丸・三角形などの形の区別がつく

・5歳頃:視力1.0くらいになる、両眼視の機能はさらに安定する– 視覚認知能力と関係している行動

ここまでは主に「視覚」を中心に書いてきましたが、「握るからつまむへ!乳幼児期に『指先や手を使った遊び』を育むおもちゃが大切な理由」では「手・指先」について丁寧に解説しています。目と手の協応を理解する上で「手・指先」の動きについても理解することがとても大切ですので、是非あわせてご覧くださいませ。

なお、0歳の成長・発達に沿った遊びとそこで活躍する遊び道具については「【0歳・赤ちゃん】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本と遊び」で書いていますので、興味のある方はあわせてご覧くださいませ。そして、目と手の協応の一つの節目となる1歳の成長・発達に沿った遊びとそこで活躍する遊び道具については「【1歳】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本・図鑑と遊び」で丁寧に解説しています。

また、2・3歳と遊びが豊かになっていく頃については「【2歳】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本・図鑑と遊び」「【3歳】成長・発達に沿ったおもちゃ・絵本・図鑑と遊び」で丁寧に触れていますので、あわせてご覧ください。月齢を追うごとに、成長・発達の流れもつかめるようになっています。

目と手の協応・追視を理解する上で、目の成長・発達を頭に入れておくことはとても大切です。

そして、この流れに沿って育児・子育ての中で赤ちゃん・子供と向き合っていくのか、この先でさらに書いていきます。

ちなみに店長が「眼」に興味・関心を持ったのは「眼の誕生:カンブリア紀大進化の謎を解く(外部)」という本を読んだ時です。眼という機能が生き物にもたらしたことの大きさを知ると、日々の活動でどれだけのことを「眼」が担っているかということを考えさせられます。

ここでは、『目と手の協応・追視』が赤ちゃん・子供の成長発達の中でどのような流れになるのかを簡単に書きました。

育児・子育てを頑張る、パパ・ママの参考になれば幸いです。

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

赤ちゃん・子供の「見る力」をつけるとは?

赤ちゃん・子供の見る力をつけると言っても、そこには様々な意味合いがあります。

ちなみに人間は、外からの情報収集の多くは眼からの情報に頼っていると言われています。そのため「見る力」というと、動体視力・瞬間視・周辺視など、視覚的に捉える力のことを指して言われることが多いですが、これは主に「見る力」の中では「入力」の部分を指します。「見る力」を考える上で、入力部分はとても大切ですが、「見る力」には見たものを処理する「視覚認知や空間認知(視空間認知と言われることもある)」と言われる、見たものの情報を処理してイメージとして捉える力も大切です。例えば、バラバラの色の積み木を子供達に並べさせた時、同じ色同士で組み合わせる子もいれば、ただ単に近いものだけをランダムに集める子もいます、二つが重なると1つと認識してしまう子もいれば、分けられることを理解して1つに見えても2つと答える子もいます。このように同じ条件でも、見た物の処理の仕方で結果が変わってきます。

つまり「見る力」は、入力した情報が、最終的にどのような結果「行動・動作・判断」に結びつくか、という視点で考えることが大切になります。単純に視力を鍛えても、その後の「行動・動作・判断」に結びつかなければ、見ていないに等しいです。

そのため、赤ちゃん・子供の「見る力」をつけるとは、入力となる「動体視力・瞬間視・周辺視」を育み、視覚的に捉えたものに対して、適切な情報処理をして「行動・動作・判断」に結びつける力を育んでいくことを指します。

ちなみにこの「視覚認知や空間認知(視空間認知と言われることもある)」の部分でどのようなことをされるかというと、一般的には以下のようなことを指します。

物体の位置・方向・姿勢・大きさ・形状・間隔など、物体が三次元空間に占めている状態や関係を、すばやく正確に把握、認識する能力のこと。

– 空間認識能力(Wikipedia)

つまり、

- 物の位置関係(対象と背景)、重なりなどの区別

- 色や形の区別

- 方向・向きの違い

- 自分と対象物との距離感の把握

などが、視覚認知や空間認知(視空間認知と言われることもある)の処理としてあげられます。

簡単に言えば、「モノの位置・大きさ・距離などを、瞬時に把握・認識する能力のこと」です。

ただ当店では、これにもう一つ「考える力」を育むことを加えて「見る力」をつけるとしています。見たものを把握して、自分なりに考え処理をして、結果に結びつける。これ全体を「見る力」として考えています。この先では大きく3つに切り分けて「追視」「目と手の協応」「観察力」を育む遊びと遊びの中で活躍するおもちゃを取り上げていきます。

ここでは、『見る力』について、「入力・処理・出力」の3つに区切って書きました。

少しロジカルに「見る力」を理解できればと思います。

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

いつから?見る力をつける、目と手の協応・追視を育む環境づくり

ここまでは、「目と手の協応・追視」と「見る力」への理解を深めることを書いてきました。

ここからは具体的に赤ちゃん・子供との暮らしの中でそれをどのように実践していくかについて書いていきます。まず、目と手の協応・追視を育む環境づくりは、0歳の新生児期から始められますので「いつから?」と聞かれたら出産前の準備品のひとつ、もしくは新生児期からとお伝えいたします。

そして、上でも書いた通りで白と黒の2色が新生児期の頃は、明暗がはっきりとわかる環境が良いですが、それも4ヶ月頃になると「色覚」がほぼ完成しますので、子供の身の回りにはカラフルで原色に近い色合いの製品を多く揃えることがおすすめになります。ただ全ての製品を原色にすると、部屋全体がうるさい印象になりますので、カラフルなものとシンプルな白・黒・無色(無塗装・白木など)を組み合わせることをおすすめします。

上でも触れた通り3歳〜5歳頃になってようやく、視力が1.0になり、機能として安定しますので、それまでは色のはっきりとした原色の方が子供は認識しやすく、子供にも好まれる傾向があります。また「赤・青・黄」は光の三原色で有名ですが、これに「緑」を追加し、心理四原色として心理学の世界では有名ですが、心理四原色の組み合わせで、赤ちゃんの遊び道具を揃えることで、色彩の基本となる色を理解することができます。色彩感覚・色彩認知を育む遊びなどについては「色を覚える・学ぶ!おもちゃ・絵本で遊びながら子供の色彩感覚・色彩認知を育む」で触れていますので、興味のある方はあわせてご覧ください。

そして、そこから少しずつ虹色に色を変化させ、色彩感覚を育んでいきます。色の遊びについては「わー、きれい!こどもと色遊び。自宅で美しい色の変化を親子で楽しむ遊びをしよう」で触れていますので、そちらを参考にしてみてください。

「見る力」をつけると言われる時の多くは、眼球運動につなげられることが多いため、ビジョントレーニングなど、目に力をつけることに重荷を置かれることが多いですし、空間認知の視点においても運動要素が多く取り上げられますが、日々目にする環境を意識的に変えることで育んでいくことも可能です。

まずは、赤ちゃん・子供の目につくものを大切に選んでいくことから、見る力をつける、目と手の協応・追視を育む環境づくりははじまります。

赤ちゃん・子供の目に移る物を一つ一つ意識して揃えることで、見る力を育む基盤となる環境は作られます

育児・子育ての中で、子供の過ごす環境づくりは親のできる大切なことなので、意識しながら取り組みたいところです。

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

見る力!追視を育むおもちゃを使った遊び

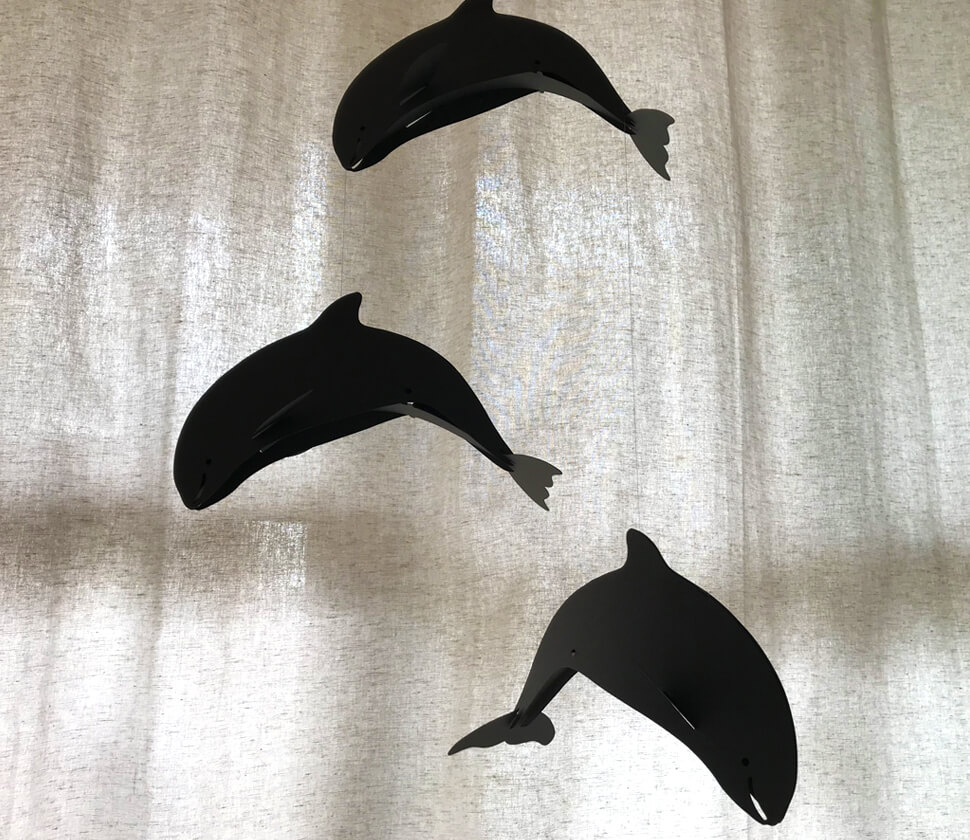

「追視」を育むおもちゃとして取り上げられることが多いのは「モビール・ベッドメリー・メリーゴーランド・起き上がりこぼし」などがあります。

上でも触れた通りで、「追視」は生後2ヶ月頃が一つの目安になりますが、まだその頃は寝ていることが中心で、手・指先も自在に動かすことはできないので、自然に動く「モビール・ベッドメリー」が、視覚的に遊ぶ製品として選ばれます。特に風の動きで自然に動くモビールは、不規則な動きをするので、その変化を目で追うことで、赤ちゃんの様々な目の動きを促してくれます。モビールとベッドメリーの違いなど含め、「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『モビール・ベッドメリー』を徹底比較」では人気製品を比較・解説していますので、参考にご覧ください。また、揺れて動く様子を目で追って楽しむ「起き上がるこぼし」は「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『起き上がりこぼし』おもちゃを徹底比較」で取り上げていますので、あわせてご覧くださいませ。

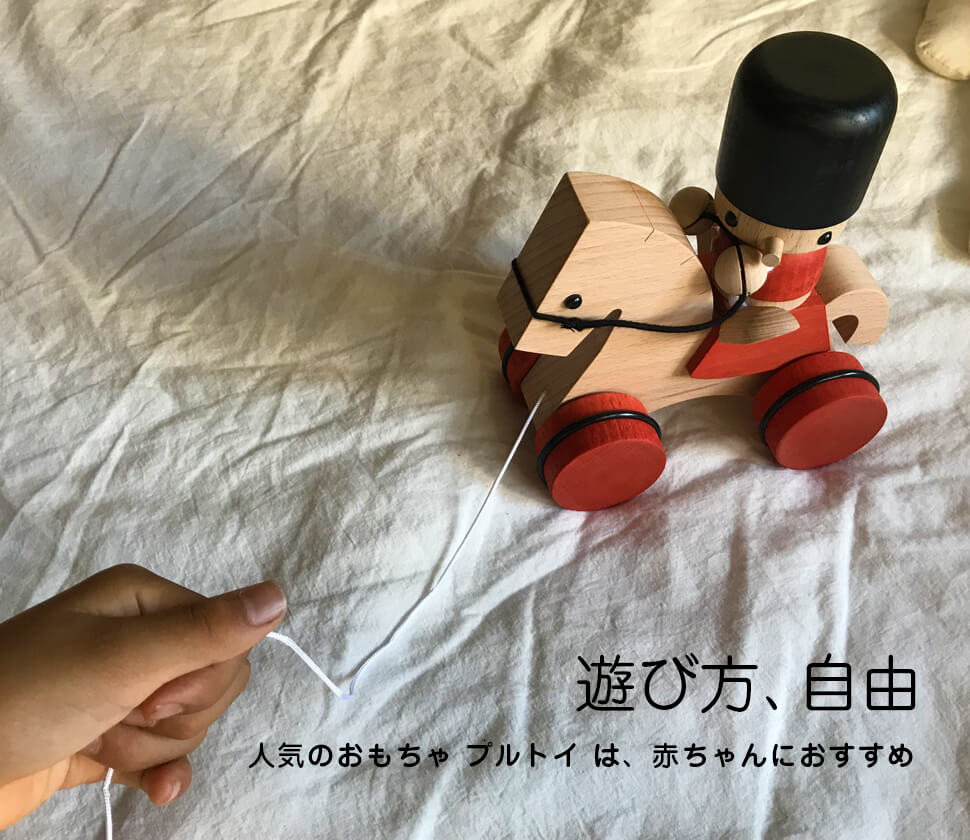

また、プルトイ・プッシュトイなど、タイヤのついた転がして移動することのできるおもちゃも「追視」で楽しむおもちゃにおすすめです。ただ、0歳の頃は赤ちゃん自身の移動できる範囲が狭いため、プルトイ・プッシュトイの移動距離も短くなってしまいますので、最初は、パパ・ママが赤ちゃんのかわりに引っ張り、押して遊んでみてください。その際も最初は対象を見える位置に出して、その後左右へ移動させるような感じで遊んでみてください。

その様子を子供が見ることで、「追視」を育む遊びへとつながります。生後3ヶ月以降であれば動いた方向に頭が向く様子も見られますので、少し子供の周りを移動させるなどして、目で追う様子を一緒に楽しんでください。子供が自分で動けるようになれば追いかけてくるようになります。同じおもちゃでも、遊び方を変えるだけで成長・発達を知る物差しとなります。なお、プルトイやプッシュトイで人気の高い製品は「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『プルトイ』おもちゃを徹底比較」「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『車・トラック・バス・工事車両』おもちゃを徹底比較」「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『汽車・電車』おもちゃを徹底比較」で取り上げていますので、参考にご覧くださいませ。

そして、手・指先が成長・発達していくことで、子供自身がおもちゃを使って遊ぶことができるようになります。

この時に活躍するのは「玉落とし・玉転がし」のおもちゃです。玉転がしと一言で言っても、様々な製品がありますが、0歳の頃はシンプルに上から下に転がるもの(玉落とし)で十分です。その後、組み立て遊びのように楽しめる製品もありますので、それについては「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『玉転がし・玉の道・玉落とし』おもちゃを徹底比較」で丁寧に取り上げていますので、参考にご覧ください。

シンプルな「玉転がし」のおもちゃは、転がる様子を楽しむ「追視」がメインですが、当店でも扱っている組み立てクーゲルバーンや、人気のキュボロなどは、組み立て考えて転がる道を作ることも求められます。これを楽しむには視覚認知や空間認知(視空間認知と言われることもある)が求められますので、道筋を考えるという視点でも人気の高い製品です。

ちなみに、テレビやスマートフォンなどでも「目で追うという遊び」はできますが、画面が平面状にできており、視覚認知や空間認知(視空間認知と言われることもある)に求められる立体感覚を物理的に捉えるのが難しいため、当店では実際に手で触り立体の形状をしたもので楽しむことをおすすめしています。

物理的なものが揺れ動き前後することで、物の重なりや、物の移動をわかりやすく体感することができます。そして触って楽しもうとする様子も見られます。

ここに書いたのは一部の例ですが、これだけでおもちゃが「追視」を育む中で活躍することが理解できるかと思います。

ここでは、『追視』を育む遊びとそこで活躍するおもちゃについて書きました。

各おもちゃのページを見ながら、お気に入りを見つけるのも良いかと思います。

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

見る力!目と手の協応・空間認識能力を育むおもちゃを使った遊び

ここでは、「目と手の協応」を育む遊びの中で活躍するおもちゃを取り上げます。

目と手の協応とは、目で見たものを処理して、手を動かして出力するという目と手の動作が繋がっていることが大切です。例えば、キャッチボールのようなボール遊びを例にすると、投げる相手を「注視(凝視)」してボールが離れるタイミングに気づくことがまず大切です。そして、ボールの弾道を「追視」して、ボールの勢いや飛び先を予測して、キャッチする時の態勢や手の位置、動きやタイミングを調節することが求められます。

つまり、目で捉える「入力」の力と、ボールの勢いなどから「空間認識(情報処理)」をして、体を動かす運動動作としての「出力」が連動することによって、掴むという行動ができるようになります。

目と手の協応のおもちゃとして、よく取り上げられるのは「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『ルーピング』おもちゃを徹底比較」で取り上げた、上下左右に入り組んだレールに沿ってビーズを動かして遊ぶおもちゃ「ルーピング」です。これは、上下左右と前後関係など立体感覚を自分の視点から把握することが必要ですので、視覚認知や空間認知(視空間認知と言われることもある)を育むおもちゃとして取り上げられることが多いですが、レールがついているので基本的には、赤ちゃんが自由に上下左右や前後関係を変えることはできません。その基本的な感覚を理解して育むのに、おすすめのおもちゃです。「いらない?いつから?『ルーピング・ビーズコースター』おもちゃが知育で人気な理由」では、人気の理由や遊び始めなどについても丁寧に書いていますので、あわせてご覧くださいませ。

また、ルーピングよりも難易度の上がった、通して遊ぶおもちゃがあります。それは「型はめ・ペグさし・棒通し・紐通し」です。穴の形状を見て、その穴に通る形を見分けたり、通す穴が大きければ簡単ですが、小さくなっていくとグッと難易度は上がります。このように通して遊ぶためには、見たものと身体の動きを連動させることも必要で、それだけではなく奥行きや立体物を捉える力も求められます。通して遊ぶおもちゃの発達の流れについては「通して遊ぶ『紐通し』おもちゃが知育で人気な理由」で書いています。そして、これらの遊び道具は、知育玩具で人気の高い製品です。「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『型はめパズル』を徹底比較」「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『紐通し・ペグさし・棒通し・ハンマートイ』おもちゃを徹底比較」では、様々な通して遊ぶおもちゃを取り上げていますので、参考にご覧くださいませ。

ここで取り上げた「紐通し」などの通す遊びは、その後手芸遊びへと繋がっていきます。特にサイズが小さいと指先の微細な運動が求められます。手芸玩具については「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『編み物・織り機・ミシン』おもちゃを徹底比較」で丁寧に取り上げていますので、見る力を育む遊ぶ道具の一つとして向き合うこともおすすめします。

そして、あまり取り上げられることはないのですが「輪投げ」も自分と対象の距離をはかり、運動動作と連動させる遊びとして古くから楽しまれている遊びです。これも、視覚認知や空間認知(視空間認知と言われることもある)ができないと、輪投げ台に入れることが難しいです。似たようなことに、ゴミクズをゴミ箱に投げ入れるのもありますが、これも遊びとは言えませんが、目と手の協応が求められます。輪投げについては「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『輪投げ』おもちゃを徹底比較」で人気製品を取り上げていますので、参考にご覧くださいませ。

他にも、「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『コマ(独楽)』おもちゃを徹底比較」で取り上げたこれも昔ながらの遊びですがコマのおもちゃも、ひねりコマであれば指先のひねりや、投げコマであれば投げる力によってコマの回転が変化しますので、それを見ながら自分自身の力の入れ方を学んでいくことのできる遊び道具です。

ここで取り上げたのは、「目と手の協応」を育む遊びの中で活躍するおもちゃでも一部です。そして「目と手の協応」に求められる「視覚認知や空間認知(視空間認知)」を育む遊びとして、室内遊びであれば、パズル・積み木・ブロック・立体的な絵を描くなどが挙げられます。

積み木・ブロックは、上下左右や奥行きを理解して積み上げ並べることが求められる長く愛されている遊びです。その理由については「隠れた秘密!赤ちゃんのおもちゃで『積み木』が長く使われ、必要とされる理由を教えます」でも書いていますので、ご覧ください。また人気の積み木については「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『積み木』を徹底比較」で比較・解説しています。また、パズルについては「人気・おすすめ『パズル』おもちゃ選びの専門家が徹底解説!」で平面パズルから立体パズルまで、選び方などに触れて丁寧に解説していますのであわせてご覧くださいませ。たとえば、「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『迷路』おもちゃを徹底比較」で取り上げたような迷路のおもちゃでも手に持ってボールを転がして遊ぶタイプのものは、鉄球を自分の意図した通りに動かして(移動させて)迷路を進めていくことが求められる。絶妙な角度に傾けないと、思っているように迷路を移動しないものもありますので、あまり取り上げられることはないですが、「目と手の協応」が求められる遊びの一つです。

おもちゃはシンプルなものでも、赤ちゃん・子供の成長・発達に沿った遊びの中では、意味のある遊び道具となります。

そのためには、その遊び道具を使って、どんな遊びをするのか?という遊びの目的を理解することも大切で、それだけでも遊び道具の捉え方は変わります。

そして、これらの遊びは「必ず毎日!」と意気込むのではなく、パパ・ママが余裕のある時、子供に付き合ってあげる心積もりくらいの方が継続的にチャンレジできます。日頃の遊びのなかで意識的に取り入れてみてください。

また、遊ぶだけではなく、遊んだあとの「お片付け」も実は空間認識能力が必要になります。このおもちゃはこの引き出しの中に入るか?など考えることが求められるからです。子供が自分だけで片付けられるように、そのためにもおもちゃを片付ける場所もしっかりと用意してあげてください。

また、幼児期以降の子との外遊びであれば、単に身体を動かすだけでなく例えばキャッチボール、サッカーのシュート練習、バスケットボールのゴール練習などが効果的です。「練習」と言うと楽しくなくなってしまうので、パパ・ママが両手で大きな丸を作って「この穴にボールを入れてみて?入ったら10点だよ」などとゲーム感覚で鍛えさせるとよいでしょう。

また、例えばお祭り。上でも触れた輪投げや、的当て、ヨーヨー釣り、射的、ダーツ、ボーリングなど、空間把握能力が求められるゲームがたくさんあります。「空視覚認知や空間認知(視空間認知)を高めるために、お祭りでゲームをさせる」というのもたまにはいいかもしれません。古くからの遊びには、子供の力を育む要素が詰まっています。

そしてこういった遊びの中で活躍する道具がおもちゃです。なお、外遊びの道具については「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『外遊び(公園・庭・ベランダ)』おもちゃ・遊具を徹底比較」でも取り上げていますので、興味のある方はあわせてご覧くださいませ。

ここでは、『目と手の協応』と『空間把握能力』を育む遊びとそこで活躍するおもちゃについて書きました。

各おもちゃのページを見ながら、お気に入りを見つけるのも良いかと思います。

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

見る力!観察力を育むおもちゃを使った遊び

見る力を付ける遊びやおもちゃというと、その多くはここまで取り上げたものが多くを占めます。

一つ取り上げていないものとしては鏡のおもちゃがあります。これは、生後5ヶ月頃から自分の姿が映ったことに興味を示し始めて、手にする方が増えるおもちゃです。「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『鏡(ミラー)』おもちゃを徹底比較」で人気製品を比較・解説しています。そして早ければこの頃から、鏡に映った姿が自分だということを理解し始めるようにもなります。

でも、当店では見る力に「考えること」も加えるということは上でも触れました。そこでここでは、もう一つ深い「見る力」として「観察する力」を育むおもちゃを使った遊びについて書いていきます。

観察力が良いは、視力が良いとはまた違います。見るだけではなく、見たものを記憶にとどめて、理解する力が求められます。そして、必要なタイミングでその時に見たことや感じたことをアウトプットできることも大切です。そんな「観察力」を育むに良い遊びの一つに感触遊び・感覚遊びがあります。これは、「こどもの『感触遊び・感覚遊び』はインクルーシブに楽しめる五感を使った遊び」でも触れていますが、見る力ではあまり取り上げられることはありませんが、五感を使って楽しめる人気の遊びです。

触って楽しむだけでも楽しい遊びですが、触った感覚(触感)のものを視覚で捉えて、それがなんなのかを観察することが自然と行われます。これは、水、これは氷、これはゼリー状・粉状といった感じで、見ることの感覚と、情報を連動させる遊びです。

観察するというと、虫眼鏡を持ってと考える方も多いですが、自分で感じた感覚的なものの理解を深めることも、観察の一つです。そういう点で感触遊び・感覚遊びは、観察する力を付けるのにとてもおすすめです。

また、観察する力には物事の変化を見極めることも必要です。これは「夏も冬も楽しい!『氷遊び』感覚・感触を育み、状態の変化を学ぶ」で取り上げた水・氷などの状態変化があります。同じ素材の状態が変化する遊びは、自然と物について理解を深めることにつながりますのでぜひ取り組んでみてください。

そして、観察する力を付けるおもちゃとしてよく取り上げられるのは「絵合わせ・メモリーゲーム」です。

これは見たものを記憶して、その後に当てる遊びです。神経衰弱などと言われることもありますが、子供が小さい頃は絵柄や色など簡単なものでもできます。物を記憶するには、単に見るのではなく観察することが求められます。絵合わせ・メモリーゲームは、目の前にある物を観察する力を自然と育むおもちゃです。「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『絵合わせ・メモリーゲーム』おもちゃを徹底比較」では、人気の製品を比較・解説していますので、参考にご覧ください。

観察する力は、探求心・探究心に向かいますので、見る力のひとつとして日々取り組みたいことです。

「自ら学ぶ子へ!こどもの『好奇心・探求心・探究心』を育むおもちゃ・絵本・図鑑」では、探求心・探究心について書いていますので、あわせてご覧くださいませ。そして、ここでは主におもちゃを取り上げましたが、観察する力には、知っている(見たことがある)ということも大切ですので、いろいろなものを知るきっかけとなる「絵本・図鑑」も様々な視点で揃えることをおすすめいたします。

ここでは、『観察力』を育む遊びとそこで活躍するおもちゃについて書きました。

各おもちゃのページを見ながら、お気に入りを見つけるのも良いかと思います。遊びについては、実際に取り組んでみてくださいませ。

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

手先の不器用な子・運動な苦手な子も取り組みたい遊び

手先が不器用な子や、運動が苦手な子は、自分のイメージ通りに体を動かすことが苦手で、思ったようにできないということが多いです。そして、そのためには自分の体の特徴を理解することも大切です。これについては「苦手が好きに!運動が楽しいと感じる心を育む『体育』におすすめのおもちゃ・絵本・図鑑」で書いています。一人一人苦手なこともあれば得意なこともありますが、上でも触れた通りで、「入力」と「情報処理」と「出力」が連動することで、正しい動作や行動に結びつくことができますが、どれか一つが欠けると、うまくいきません。

そのためには、弱い点がどの部分にあるかを理解することが大切です。「動体視力・瞬間視・周辺視」が弱いのか、それとも「空視覚認知や空間認知(視空間認知)」が弱いのか、はたまた「運動能力や筋力」が弱いのかで、鍛えるべき部分が変わります。

ここまでに取り上げてきたおもちゃは、乳幼児期から「入力・情報処理・出力」をバランスよく育む代表的なおもちゃです。もし、遊びの中で苦手な部分が見えてきたら、少し根気よく続けることをおすすめします。根気よく続けることで、少しずつその動作になれ、自然とできるように変化していきます。見る力は、1日で一気に伸びるものではありません。

ビジョントレーニングのように専門的に取り組めることもありますが、あくまで気長に、しかし意識して、子供の成長を見守るパパ・ママの姿勢も大切です。その時におもちゃは活躍してくれます。遊び以外にも、普段の生活のなかでも実践できることは多々ありますので、日頃の育児・子育てのなかで考えてみるのもおすすめです。

最後に、当店では一人一人にあった『遊び道具・遊び方』をお届けする定期便を提供しています。何を購入したら良いか?と悩んで結論の出なかった方は「絵本選書とおもちゃ・知育玩具の定期便・定期購読『いろや商店くらぶ』」のご利用も検討くださいませ。目標を決めて取り組むなど、通信教育のようなイメージで楽しんでいただくことも可能です。

この下には、店長による「まとめ(あとがき)」を簡単に書いてます。

ここでは『目と手の協応・追視』を育む遊びやおもちゃを取り上げて、赤ちゃん・子供の成長・発達について書いています。

もし、何か聞きたいことがあったら、当店の『いろや商店くらぶ』も検討してみてください。お子様の成長・発達に沿った遊びをサポートする身近な存在として、いつでもドシドシ!ご相談をお受けしております。📩

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

会員登録ですぐに使える!

あとがき

ここでは、目と手の協応・追視と、「見る力」を育む遊びとおもちゃについて丁寧に書きました。

ここまで読むと、赤ちゃん・子供の成長・発達の中でおもちゃが大切なことが理解できると思います。また、乳幼児期の赤ちゃん・子供の成長・発達を語る上で、「手・指先の動き」についてはもちろんのこと、「目と手の協応」も取り上げられることの多い話題です。最初はベッドなどで横になって、自分の顔の前にきたものを見て過ごしていた赤ちゃんも、身体の成長・発達に伴って行動できる範囲・視野は広がり、世界はどんどん広がります。そして、自分の体を使って世の中を動いていきます。そしてその日々の遊びの中で、見る力は生きていく時の力となります。

また、「見る力」は学習をする時にも求められます。たとえば、教科書の中で特定の文字列を探すときや、文字を覚える際、図形問題を解く場合などです。「見る力」はスポーツなどの分野で取り上げられることが多いですが、日常的に多くの情報を目で見て処理していますので、幼少期から遊びの中で取り入れて、力を付けることに取り組んでいきたいことの一つです。そして、親ができることといったら、様々な経験をさせる環境づくりにありますので、このページを参考に取り組んでみてくださいませ。