読み物

最終更新日:2023年7月8日

絵・写真・文:いろや商店の編集室

れんさいプロジェクト:赤ちゃん・こどもを育む環境づくり

こどもの根気や集中力を養い社会性を育む、ルールのある遊び・ゲームが人気の理由

ルールのある遊び・ゲーム性のある遊び

決まりの大切さに気づき、勝ち負け関係なく楽しむ心を育む

幼稚園・保育園に入る3歳・4歳頃になると、日々の生活や遊びを通して同い年の子と過ごす時間が増えてきます。その中で決まりの大切さを学んだり、お友達や周りの人たちとの交流・コミュニケーションの大切さなどを体当たりで少しずつ学んでいきます。

この頃から多人数での遊びをすることも多くなります。多人数での遊びは自分一人での自由な遊びと違って、ある一定のルールを守り進めることがとても大切になる難しい遊びです。

ルールのある遊びといえば、ボードゲームやテレビゲームなどのゲーム性のある遊びが真っ先に頭に浮かび上がりますが、他にもたとえば屋外だと、鬼ごっこ・かくれんぼ、だるまさんが転んだ...。などもそうですし、屋内ではすごろく・トランプなどのカードゲームがあります。こどもに限らず大人にも人気で誰しもが聞いたことのある遊びがたくさんあります。これらの遊びでは『根気・集中力、多人数で行うことでの社会性』が育まれます。

でも、集中しすぎて癇癪(かんしゃく)をおこしたり、根気がありすぎて納得がいくまでやめられなかったり、多人数で行うことで衝突が起こり喧嘩をするなど、気持ちの起伏が起こりやすいのもゲーム性の遊びの一面です。店長は苦手な遊びです...。(苦笑)今回は、当店でも該当する商品をピックアップしながら、ルールのある遊び・ゲーム性のある遊びについて書いていきます。

いろや商店の店長のおおま(@iroyaonline)です。

ご覧いただきましてありがとうございます。

育児・子育て苦手な店長が、こどもが主役で書いてますのでゆっくりご覧くださいませ〜。

会員登録ですぐに使える!

決まりがある!ゲームとの違いは?ルールのある遊びについて

ルールのある遊びは、トランプやすごろく・カードゲームやかくれんぼのように、一定の決まり(ルール)に沿って行う遊びです。

例えば30枚のカードを色ごとに分けて並べて揃える遊びや、コマを使って一定のコースを動かす遊び、オセロ・リバーシのように盤やマスの中で勝敗を決めるゲーム性のある遊び、決まった数を一定の形に揃えるパズル遊び・ドミノ遊びなど、決まったルールのある遊びには形を変えて様々なものがあります。ちなみにルールのある遊びは、子供に限った遊びではありません。大人も熱中するテレビゲームにもこれらの要素は多く取り入れられています。

何歳になっても面白く楽しめるのが、ルールのある遊びです。その時に使われるおもちゃには、パズル・ドミノ・オセロのようなものがあります。また、「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『迷路』おもちゃを徹底比較」で取り上げたような、スタートからゴールに向かうという決まりがあるだけで、その間の道筋を論理的に考えるような遊びもあります。少しパズルに近いですね。「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『板パズル・ジグソーパズル』を徹底比較」で取り上げたジグソーパズルをはじめ、パズルが人気な理由については「人気・おすすめ『パズル』おもちゃ選びの専門家が徹底解説!」で触れています。ドミノ牌を使っての遊びとしてはドミノ倒しが有名ですが、テーブルゲームとしての遊び方もあります。それについては「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『ドミノ』おもちゃを徹底比較」でも触れています。

ゲームとルールのある遊びの違いは、勝敗を付けるかどうかです。

ゲームはルールのある遊びの進化版というか、必ず勝敗がつく終わりのある遊び。どちらか一方が勝ち、どちらか一方が負けます。でも、ルールのある遊びは一定のルールがあるだけの遊び。勝ち負けはありません。揃えたら終わり、並べたら終わり。もちろん勝ち負けを決めてもいいけれども子供が小さいうちは、勝つことや負けることが全てではありません。

同じ色を並べる、同じ形を揃える。これだけでとても楽しい。小さな子にとっては大きな達成感を得られます。勝つことや負けることを覚えることで、学ぶこともありますが、まずは遊んで楽しいが大切です。

幼稚園や保育園へ通う前の0歳〜2歳頃、パパやママと自由になんでも自分の好きなように過ごしていた子も、同じ歳頃のお友達と一緒に過ごすことの多くなる幼稚園・保育園に入る3歳・4歳頃から少しずつ社会の中での決まりごとを学んでいきます。

わがままし放題の一人で自由に好きなように過ごしたり遊んでいた時と違って、お友達との日々の生活の中では、自分の思っていることができなかったり、そのことでお友達とぶつかり喧嘩をしていくなどの中で、決まりの大切さ、決まりを守ることでの優しさ、相手を思いやる気持ちを学んでいきます。

そしてこれらを学ぶことができるのもルールのある遊びです。

ちなみに、幼児期のおもちゃについては「工夫して遊び学ぶ力を育む!幼児期のおもちゃ選びに大切なこと教えます」でもご紹介しています。

ルールのある遊びと、ゲームは一緒に扱われることが多いのですが厳密に言うと少し違います。

最初は簡単なルールを作ってそれができたかを楽しんで、ある程度遊び方になれ月齢も上がったら、親子で一緒に取り組んで勝敗を決めて楽しむのがおすすめです。🎲

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

ルール・ゲーム性のあるおもちゃ・絵本をつかった様々な遊び

ゲーム・ルールのある遊びは、上でも触れたようにたくさん存在します。

では、ルールはどこで、どのように考え作られ、生まれるのでしょうか?

私たちの日々の生活のルールに条例や法律があります。学校や会社・団体に入れば、所属した場所ごとの規則があり、それらを守り生活をしていきます。ルールは遊びの中だけではなく、わたしたちの日々の暮らしの中にたくさん存在しています。そして、幼稚園や保育園・学校に通うことで、暮らしの中にあるルールを日々学んでいきます。ルールを守ることは自分の身を守ることにもなります。例えば交通ルールは、守らないと自分の命を危険にさらす可能性が高くなりますし、立ち入り禁止区域に入らないことは、自分の命を守ることにつながります。ルールを守り、決まりを守ることは、自分の命を守ることにもつながります。

ルールのある遊びは遊びの中で、ルールがなんのためにあるのか、ルールを守る大切さや決まりを守ることの重要性を学ぶことができます。

でも、日々の暮らしの中にある社会のルールを個人で変えることはできません。

勝手に変えてしまうと、世の中は大混乱です。

ところがお友達同士、家の中や、小さなコミュニティでは違います。

身近なおもちゃを使った遊びでは、自分たちでルールを決め、遊ぶことができます。好奇心旺盛で、想像力をどんどん高める幼少期には、大人が作ったルールの中で遊ぶのではなく、自分たちでルールを作り、そのルールで遊ぶ楽しさを味わってほしいと考えています。自分たちでルールを作り、自分たちで遊びを作る。ぜひ子供達にチャレンジしてほしいことです。

例えば、ルールのある遊びでスタートしやすいのは、色や柄・形を合わせる遊びです。

いわゆる「メモリーゲーム・神経衰弱・バランスゲーム」です。

例えば、以下のような製品で楽しむことができます。「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『絵合わせ・メモリーゲーム』おもちゃを徹底比較」「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『バランスゲーム』おもちゃを徹底比較」でも様々な製品を比較・解説しています。

この遊びは、一人で遊ぶこともできますが、お友達が何人増えても遊ぶことができます。できれば一人ではなく、お父さん・お母さんも一緒に最低2人で遊ぶことをお勧めします。そして最初にルールがある遊びに取り組むのもお父さん・お母さんと一緒からが良いです。それは、ルールを決めることそのものが親子のスキンシップになるからです。

最初はパパね、とか次はママねと一緒に遊ぶことで順番に進むということを学びますし、適当に置かれた同じような物に描かれた柄を揃えるという共通項を見出す遊びがあるということを知ることで、お出かけの最中でも似たようなものを認識する力を育むことにもつながります。あっちの看板とこっちの標識は同じ色だ!みたいな感じです。それに、大きいものと小さいものの比較、長いもの・短いものの比較、同じ共通点を探す力!は日常生活以外でも、今後成長し大人になった際にも生きる力です。

また、ごっこ遊びはルールのある遊びと密接に関わりあう遊びです。

お友達同士多人数で遊んでいれば、みんながお父さん・お母さん・主人公役というわけにはいきません。そこにはこども達の中だけで作られる社会が生まれます。誰か一人が仕切ることもあるでしょう、ジャンケンをして決めたり、大将みたいな子が自分のしたいようにだけして喧嘩になる場合もあるでしょう。

でも、子供たちが主体的に考えてみんなで楽しく遊べるルールを見つけます。

ルールのある遊びを知っている子は、みんなで遊ぶためにルールを設けた方が遊びやすいことを提言するかもしれません。ごっこ遊びがきっかけで、ルールの大切さを学ぶこともあるので、ごっこ遊びとルールのある遊びは共に学ぶことの多い遊びです。

ごっこ遊びについては「こどもの成長を感じる『ごっこ遊び』と『つもり遊び・見立て遊び』の違い。」で更に詳しく触れています。そして、「とっても楽しいおままごと遊びは、女の子・男の子も大好きなごっこ遊びの定番」ではごっこ遊びで人気のおままごと遊びについて丁寧に解説しています。ごっこ遊びで活躍するおもちゃについては「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『レジ・工具・ごっこ遊び』おもちゃを徹底比較」でも丁寧に比較・解説しています。

5歳・6歳頃、小学校に入る頃にもなると、ルールのある遊びはゲーム性のある遊びに変わります。

簡単な計算が必要なものや、オセロ・トランプなどのように推理力が問われるものなど、対人を意識した複雑な心理戦ができるようになります。中には負けた悔しさで癇癪を起こしたり、ゲームで遊ぶのが嫌いになったりする子もいますが、それも一時的なことです。お友達と仲良くし、一緒に協力して遊ぶ。この頃のルールのある遊びでは、対戦形式のものも良いですが、みんなで協力して一つのものを作り上げるというのもおすすめです。オセロ・リバーシについては「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『オセロ・リバーシ』おもちゃを徹底比較」でも触れています。この際、「積み木」を上手に活用すれば新しいおもちゃを買わずとも新しい遊びの中で楽しむことができます。「意外と知らない積み木の遊び方。0歳〜小学生まで親子で考えて長く楽しめます」でも書いていますが、積み木は何歳になっても楽しめるおもちゃです。

赤ちゃんの頃に遊んでいたおもちゃに色を塗って、新しいおもちゃとして蘇らせることもできます。『積み木』については「隠れた秘密!赤ちゃんのおもちゃで『積み木』が長く使われ、必要とされる理由を教えます」でも詳しく紹介しています。また、積み木を使って楽しむ遊びには「構成遊び(『構成遊び』は揃える・組み立てる・壊す遊び!当店人気のおもちゃの理由も教えます)」が存在します。これも、ルールのある遊び・ゲーム性のある遊びへと発展させることのできる楽しい遊びです。

「おもちゃを買う頻度!ひとつのおもちゃを工夫して長く使い、物を大切にする心を育む」でも書いていますが、ひとつのおもちゃを、様々なルールや遊び方・ゲーム性などで楽しみ、長く使い続けていくことは、工夫する力を育みます。ゲームで遊ぶために、おもちゃを増やすということも良いですが、あるおもちゃを楽しむために、新しいルールを作り、ゲーム性のある遊びを考えるというのは、遊びを生み出すクリエイティブな活動です。

当店では、むやみに買い増やさず手元にあるおもちゃを使って創造力を発揮した遊びを生み出し、楽しんでほしいと考えています。

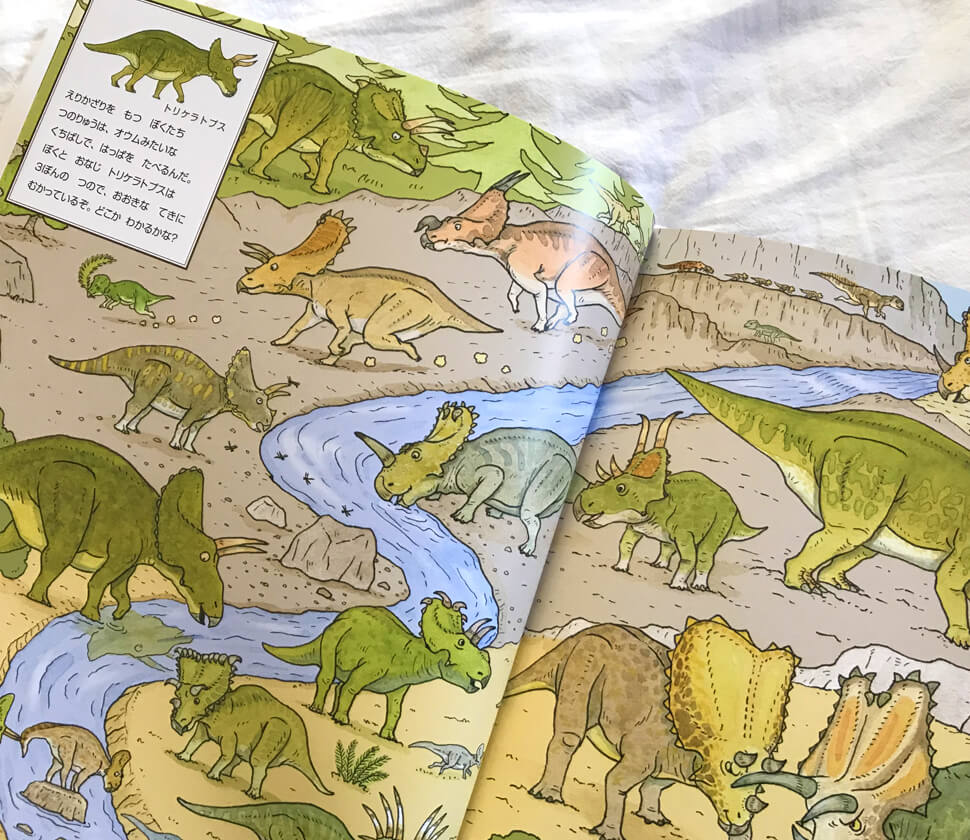

そして、おもちゃにかかわらず、絵本・図鑑を使ってもルールのある遊び・ゲーム性のある遊びはすることができます。

たとえば絵探しは、絵本の中に登場する特定の絵柄を探す遊びですが、みつけるまでのはやさを競ったり、みつけた数の多さを記録したりしていくことで、ゲーム性のある遊びに変わりますし、その際に特定のキャラクターは外すなど、ルールを設けることで遊びの複雑さは増します。このように、身近にあるものを上手に利用して遊ぶことで、楽しむこともできます。

『絵探し絵本』については「見つける・探す!こどもが大好きな『絵探し絵本』は、親子で一緒に夢中になって楽しむ遊べる本」でも詳しく紹介しています。

ゲーム目的におもちゃを買うのも良いですが、手元にあるおもちゃを使って、少し工夫するだけでもルールのある遊び・ゲーム性のある遊びはできます。親子でいろんな遊び方を見つけて楽しんで見てくださいませ。👦👧

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

こどもの根気・集中力・社会性を育む

子供たちがルールを理解して遊べるようになるのは2歳・3歳頃です。

赤ちゃんと言われることもなくなり、子供自身にも自我が生まれはじめる頃です。自己主張も出てきて、自分の思い通りにいかないことがあると癇癪を起こしたり、泣いたりすることも多くなります。

この頃に、ルールのある遊びで過ごす中で、自分の思っている通りにならないこともあるということを知ります。

ちなみにまだ2歳・3歳頃では自分を客観的にみたり、相手のことを察したりはできません。それはもう少し大きくなった4歳・5歳頃です。それまでは、ルールがあること、決まりがあることを学ぶ時期です。

ルールのある遊び・ゲーム性のある遊びでは子供の様々な力が育まれます。

たとえば、一つのゲームを最後までやり遂げる『根気・集中力』。ゲームや決められたルールのある遊びの中では時間制限があったり、相手がいて勝ち負けがあったりと、考えて何かを決定することが求められます。

よく考えて最善の手を尽くそうと気持ちが入っているときは、自然と集中力が生まれます。そして、負けていても勝てる状況に変えようと必死になる強い心からは根気が育まれます。親としては、悩んでいる子についつい優しい声でサポートしたくなったり、負けはないよ!みんな頑張って勝ち!としたい気持ちに駆られますが、ゲーム性のある遊びでは必ず勝ち負けが生まれます。勝つ人もいれば負ける人もいる。負けた時の悔しさで学ぶこともありますし、勝つことでの達成感を感じることも経験です。

親としてはそっと見守る程度で、子供の集中している姿を見守ることも大切です。

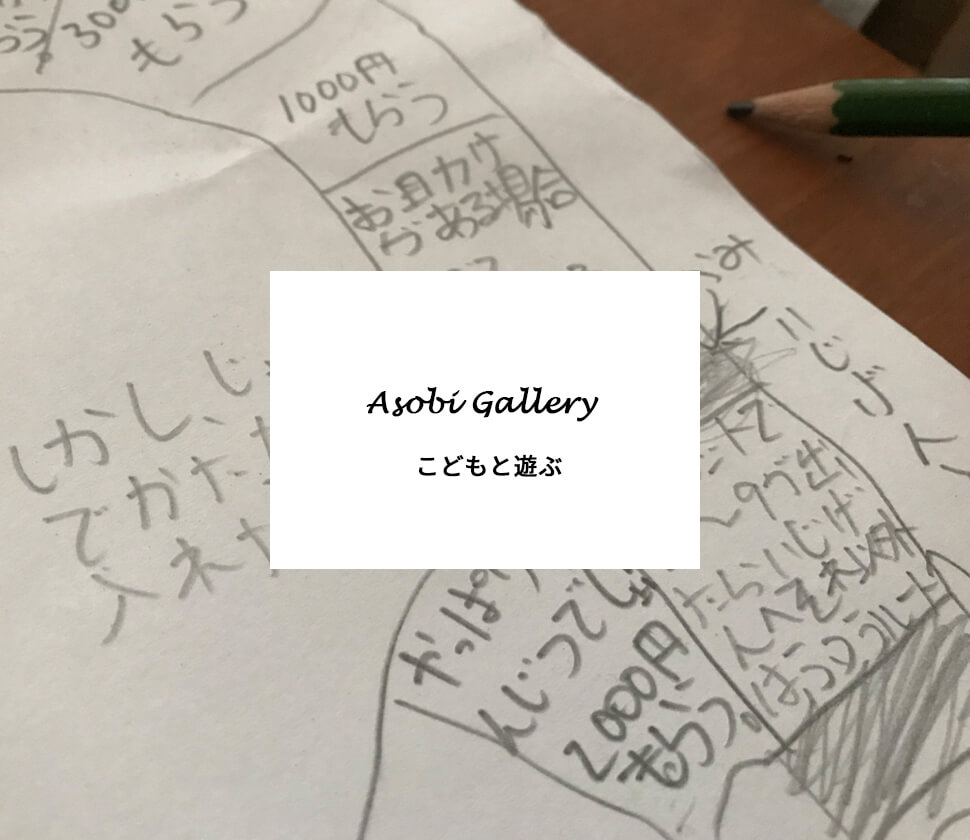

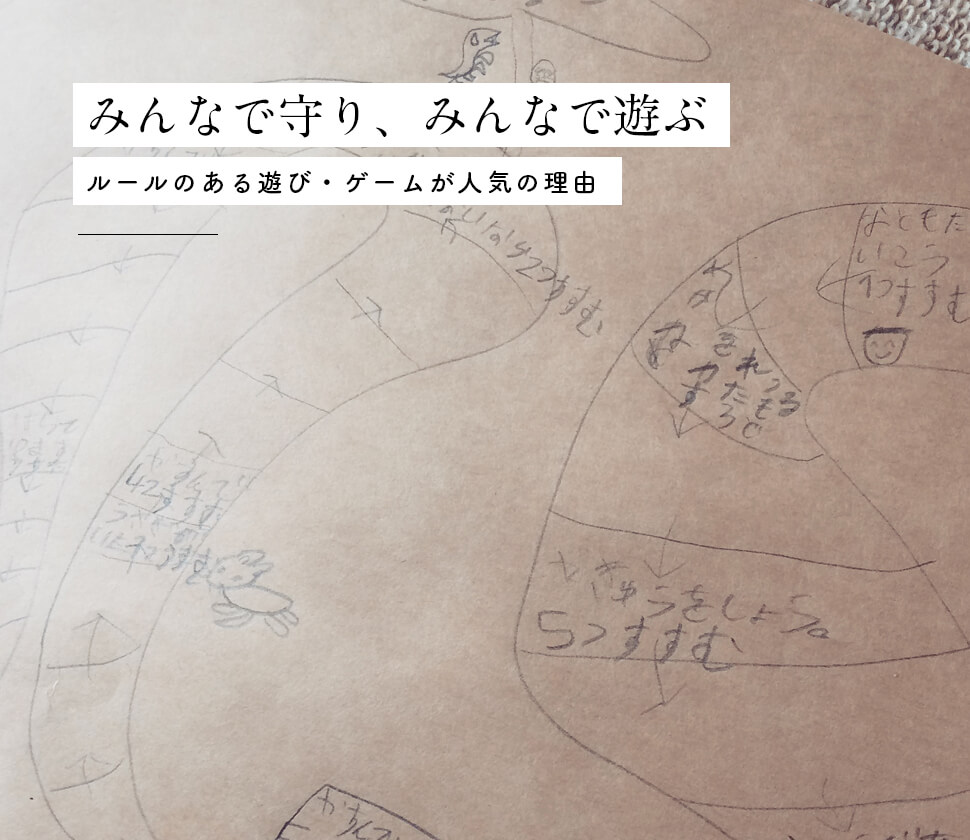

以下は、息子が考えた手作りの「すごろく遊び」です。これは、ゴールまでサイコロを振って進めるボードゲームです。「【専門家がおすすめ・選び方を解説】人気の『地球儀・地図・国旗』おもちゃを徹底比較」では、日本や世界を旅しながら進めるボードゲームを取り上げていますので、あわせてご覧くださいませ。

多人数での遊びで育まれる『社会性』。

お友達がたくさんできるのは、とても嬉しいことです。そしてたくさんのお友達と遊ぶのはとても楽しいです。

でも、みんなそれぞれの個性があって、考え方もバラバラです。いつも仲良くうまくいくとは限りません。はじめは自分の気持ちばかり先行して衝突したり、喧嘩をしたり、中にはルールを守らず騒ぎ出したり。

でもそういうことを繰り返していく中で楽しくないこと、みんなで楽しく過ごすにはどうしたら良いかを考えるようになっていきます。そこで必要になってくるのは、みんなでルールを守って遊ぶこと。ルールのある遊び・ゲームで勝敗を決めての遊びでは、たくさんのお友達との中での過ごし方を学べる遊びです。

ゲームを通して、喧嘩をしたりぶつかり合ったりは悪いことではありません。それを通して子供の成長はあります。

こども自身が遊びの中で主体的に行動し考えることではじめて気づくこともあります。失敗から学び努力する力は大人になっても必要になる力です。これらをゲームを通してお友達との遊びの中で力をつけていきます。子供達の集団での遊びの発展・変化については「『集団遊び』で育まれる力・おもちゃの役割は?たくさんのお友達と考えて遊ぶ」で丁寧に書いていますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。

ゲームって、子供に良くないでしょ?と言われることもありますが、ゲームにも色々な種類があります。ゲームも一つの遊びなので、めいっぱい楽しんだら良いと思います。実際にそこでは学べることもあります。🃏

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

勝ち負けより大事!ルール・遊びをみんなで作り出す工夫の力

子供は、ごっこ遊びでも触れたように身近な大人をモデルにしながら社会性を身につけていきます。普段家の中でしていること、お父さん・お母さんと決めたルール。お父さんやお母さんの働く姿など、身の回りから吸収し学んでいきます。

お友達とみんなで遊ぶときは、それがそのまま通用するとは限りません。お友達と一緒に遊びを共有するということは、お互いに納得した形でルールを守り、それに従うことを理解する必要があります。

子供たちが遊ぶ様子を見ていると、遊びの中から自然とルールを作り出していく場合があります。

たとえルールがもともと存在しているおもちゃ遊びでも、それらを応用して自分たちでルールを作り、遊びを作る姿をみると感動します。ルールを守ることも大切ですが、そのルールを壊して新しいより良いルールを生み出すのも、遊びの一部で素晴らしいことです。

決められたルールを守ることはとても大切です。でも、よりよく変えられるのであればルールは変えても構わない。一定のルールをの元に遊びを発展させたり、お友達同士でルールを変えていく姿を見ると、子供の成長を感じます。

ルールそのものをみんなで作るのもルールのある遊びの醍醐味の一つです。

遊びの中から、自然と自発的に、能動的に考え動く力を育みます。

自分たちで作ったゲームはとても楽しいものです。

そこではルールも、ゲーム進行も自分たちで自由自在に変えて楽しめます。完成されたものをただプレイするのではなく、小さい頃は、ゲームを作り楽しみ変えていくという経験を大切にしてほしいです。🎮

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

叱らない!ゲームに振り回されない子育て

幼児期は勝ち負けのないルールだけのある遊びで満足していた子も、小学校に通う6歳・7歳頃ともなれば、次第に遊びも複雑になり、どんどんゲーム性のある遊びへと発展していきます。そうすると必ず、勝ち・負けがそこでは生まれます。勝ち負けがあるとどうしても、勝ちたいし、負けたくない。店長も負けず嫌いな方です。やるならば勝ちたい。でもこの気持ちがゲームでは心をとても振り回します。

子供はゲームに熱中しだすと、どこまでも何時間でも体力の続く限り続けます。

パパ・ママとしては長く一人で遊んでくれるので、子育てもずいぶん楽だ・・・と思うかもしれませんが、逆に一人遊びばかりしているのも心配です。

それに、親としては時間を決めて『1時間だけ』などといったところで、集中力のある子のゲーム遊びは終わりません。ルールのある遊び・ゲーム性のある遊びでは『根気や集中力』がとても育まれますが、その反面それが度を超えると、ゲーム性のある遊びに振り回されることにつながります。ゲーム性のある遊びで勝つことや、完成させることでの達成感は、子供はもちろん大人でもとても心地よいものです。ゲーム性のある遊びでは、うまくことが運ばないと癇癪をおこしたり、うまくいくまで続けてしまう場合があります。

子供が熱中するあまり、ゲーム性のある遊びから離れられなくなった場合、叱ったり・取り上げるのではなくて、子供の目線で根気よく向き合うことが大事です。子供にとっては目の前でおこってるゲームの状況は何よりも大切で解決したいことです。納得がいかず気持ちも落ち着かないことでしょう。

でも、ゲームもルールのある遊び、暮らしにもルールがあるということを学ぶのも、ゲーム性のある遊びで大切なことの一つです。そして、遊びはゲーム性のある遊びだけではありません。

今何をすることが大事なのか、ゲームで楽しく遊ぶことが、遊びを通り越していつの間にか依存的になってはいないか、せっかく楽しかったゲームが楽しい遊びではなく、苦しく辛いものになっていないか。親として客観的な立場で、こどもの目線になってこどもが主役で向き合えば、話し合いの末にゲーム性のある遊びとの付き合い方は見えてきます。その付き合い方も千差万別です。今は小さい頃にゲームをしていたお父さん・お母さんも多くなってきた時代です。自分自身の胸に手を当てて考えてみれば自ずとこどもがゲームをしながら感じている今の気持ちの想像もつきやすいでしょう。

ゲーム性のある遊びに夢中になって楽しむことは悪いことではありません。

でも、ゲームに振り回されているこどもの姿を見るのは親としてとても辛いものです。

子供のことを考えて、親として時には厳しいことを言うことも、子育てでは大事です。

何かを取り上げるのではなく、一緒になって考えて、良い付き合い方を模索してみてください。

これは、家庭でできる『幼児教育』です。

当店では一人一人にあった『遊び道具・遊び方』をお届けする定期便を提供しています。何を購入したら良いか?と悩んで結論の出なかった方は「絵本選書とおもちゃ・知育玩具の定期便・定期購読『いろや商店くらぶ』」のご利用も検討くださいませ。目標を決めて取り組むなど、通信教育のようなイメージで楽しんでいただくことも可能です。

この下には、店長による「まとめ(あとがき)」を簡単に書いてます。

ルールのある遊び・ゲーム性のある遊びは、親としての悩みのタネにもなります。一番は振り回されず遊びの一つとして向き合えるようになるのが一番です。

もし、何か聞きたいことがあったら、当店の『いろや商店くらぶ』も検討してみてください。お子様の成長・発達に沿った遊びをサポートする身近な存在として、いつでもドシドシ!ご相談をお受けしております。楽しい遊びの時間が過ごせますように!👏

- 店長が解説!いろんなおもちゃの徹底比較

- いろや商店がはじめての方へ

- 遊びに出会う!定期便『いろや商店くらぶ』

- 出産祝い・お誕生日向けのギフト代行サービスについて

- ※ 店長による徹底比較では、他店製品も含んでおります。

会員登録ですぐに使える!

あとがき

ルールのある遊びは、遊びの体験を通して日々の暮らしの中にもある生活の決まりを理解することのできる重要な遊びです。ルールを守ることは、自分自身の命を守ったり、生きていくときに必要となる社会性を身につけることにもつながります。

そして、遊びの中で根気や集中力を養い、買ったり負けたりを知ることで、自分自身の感情の起伏に気づき、それを乗り越える強い心が育まれます。でも、ゲーム性のある遊びは、こどもにとってはとても刺激の強いものです。

親も一緒になってこどもの遊びに付き合い、こどもが振り回されているときは、こどもが主役でこどもの立場になって上手な付き合い方を見つけてもらえたらと思います。お友達が増えれば増えるほど、楽しい遊びがゲーム性のある遊びです。

ただ、今まで自由に振る舞ってきたこどもにとって、遊びの中でしてはいけないことがあり、遊び方が存在し、ルールがあって進めなければいけない遊びというのは、不自由に感じ、中には楽しくないと拗ねてしまう子もいます。その不自由さに途中で集中力が切れてしまったり、そもそもゲーム自体に興味を示さない子もいます。その場合は年齢にあったルールを考えて遊んでください。ルールのある遊びとゲーム性のある遊びは別物です。

勝ちや負けを競うためにルールや遊びはあるのではありません。みんなで楽しむことが何よりも大切。

そのために工夫をしてルールを作っていくことも、遊び方の一つです。