読み物

最終更新日:2021年11月30日

絵・写真・文:いろや商店の編集室

れんさいプロジェクト:いろやのこと

持続可能な社会へ!こどもと環境問題・自然破壊をおもちゃ・絵本・図鑑を通して考えるお店

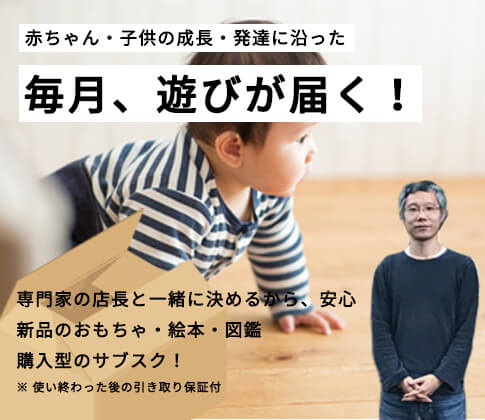

こんにちは。いろや商店の店長のおおま(@iroyaonline)です。

ここ「いろやのこと」では、まったりマイペースにいろやのあらゆる側面のおはなしをお伝えしています。

当店は、親子で環境問題・自然破壊を考えるきっかけをつくるお店でもあります。

扱っている物は、赤ちゃん・こども向けのおもちゃ・絵本・図鑑・児童書・雑貨・インテリアなどですが、その中でも動物などの生き物をモチーフにした商品を多く取り揃えています。これは『人と自然との共存・共生』を大切に考え活動している当店なりの商品セレクトで、当店で扱っている商品やコンテンツを通して、身近にある自然環境・動植物に興味を持ち、親子でそれらを大切にする心を育みたいという願いも込められています。

環境問題と言われる「地球温暖化・ごみ問題・生物多様性・汚染物質」は、大人に限らずこどもにとっても身近な問題です。

店長にとってこれらについて考えるようになったのは、こどもが生まれたことが大きなきっかけでした。息子が大きくなったときの地球環境はどうなっているのだろうか?

そして、0歳の冬に訪れたアトピー性皮膚炎(今は良くなりました)がきっかけで、息子が口にするものや身に付けるもの、日々の生活の中にあったあらゆる化学物質を意識するようになりました。自然食品、オーガニック食品などをはじめとして、食べ物・自然環境そういったことを考えることが多くなりました。

そしてたどり着いたのが、このお店です。自然環境と上手に付き合い、共生・共存する先に豊かな暮らしがあるのではないかと考えるに至りました。そのためには、自然の美しさを知り、自然に触れる機会を増やすことだと考えています。

当店で扱っている製品に触れたことが、自然環境について考えるきっかけになれば嬉しいです。

いろや商店の店長のおおま(@iroyaonline)です。

ご覧いただきましてありがとうございます。

育児・子育て苦手な店長が、こどもが主役で書いてますのでゆっくりご覧くださいませ〜。

会員登録ですぐに使える!

『環境問題・自然破壊』を考えるきっかけ

今となっては、商品パッケージの裏側に記載されている原材料などの部分をしっかりと見て、何が含まれているか、どこで作られているかなどをみるようになりましたが、それまでは全然気にすることもなく過ごしていました。店長が小さい頃は、駄菓子屋へ行ってなんだか美味しそうに感じるお菓子を気にもせず買っては食べていたので、よくわからないシュワシュワするようなお菓子など、何が入っていたんだろうか・・・とたまに思い返す時もあります。

店長が特に『環境問題・自然破壊』を考えるきっかけとなったのは、こどもが生まれてからです。

ちょうど世の中的にも『オーガニック』や『エコ』という言葉が出始めエコバッグなんかはちょっとしたブームになりました。そういったこともあり、こどもが生まれる前から、自然素材などを使った製品に少しずつ興味を持ち始めていましたが、本格的に生活の中に取り入れ始めたのは、こどもが生まれ、その年の冬に激しいアトピー性皮膚炎に息子が見舞われてからのことです。

顔全体が血だらけになる程の湿疹で、その頃の日々を写真に残していて、リアルすぎてちょっと引いてしまうのでここには載せられません。掻きむしってはあたり一面が血だらけになるという状況です。できる限り描き壊さないようにと、手を縛ったりしましたが、見ている方も辛いです。それに少し間違えば虐待と取られても仕方がない。でも、ずーっと手を抑えているわけにもいかず、こどもが泣いて辛そうにしているのをみるのも心が苦しく、はやく良くなってほしいと願う毎日でした。この頃、こどもを連れて外出することは出来ませんでした。

もちろん病院へも行きました。出してもらったステロイド剤を使うと瞬く間に消えました。この効果の強さに驚きを隠せませんでした。でも、薬の効果が消え始めるとまた湿疹が出始め血だらけになる。このままこの湿疹が治らず、ずーっとステロイド剤と付き合う人生になったらどうなるのだろうか。まだ0歳なのに。

そう思って、ステロイド剤に変わる何かを見つけることにしました。

様々試行錯誤を繰り返しながら試しました。

病院へ連れて行っても診察はそこそこで、すぐステロイド剤を出されるという始末だったので、こどものことは自分たちでしっかり見るしかないと感じました。乾燥しているのかな?とおもい、顔全体をガーゼで保湿したりもしました。もちろん目や口鼻などにはかからないように切って加工したりとかしてです。最終的に行き着いたのは「亜麻仁油・ボリジ油」でした。この頃とてもお世話になりました。これらを塗ってガーゼをして少し時間を経過して様子を見る。効いているのかどうなのかはわかりませんが、薬を使っているよりは安心して使い続けることができました。そして、春が訪れるとともに少しずつアトピー性皮膚炎の症状は治まりました。血だらけだったあの頃が懐かしく思えるくらい、それ以来皮膚に関する炎症はありません。

その頃は、身の回り・生活のあらゆる生活用品を変えました。

たとえば、今も続きますがお風呂場では石鹸も何も使いません。店長は石鹸だけです。

洗濯も食器洗いも洗剤を使わず様々なものを試して最終的には塩、貝などの自然由来のものにたどり着いたのですが、ここに至る過程は『環境問題・自然破壊』を知るきっかけにもなりました。

この辺りのことは今後少しずつ掘り下げてお伝えしていければと考えてます。

店長『ヴィーガン』になり『ヴィーガン』を辞める

そしてこの頃『ヴィーガン』になりました。ベジタリアンではなくて、ヴィーガンです。

動物性の物を全く食べない、持たない、身につけない。きっかけは、母乳をあげている豚の映像を妻がみたことがきっかけです。ちょうどその時、妻も息子に母乳をあげていました。その映像を見たことがきっかけで、動物性の食事を摂らないようにしようと家族で決めました。動物性なので、もちろん魚もです。

『ヴィーガン』になると決めたことは、革製品など動物由来の製品がどのような工程で生まれているのかを調べるきっかけになりました。同じように、野菜や果物についても生産工程をさかのぼり、どのように生産されているかを知るということにも気づきました。今まで何も考えず当たり前のように口にしていた物、手に取っていた製品一つ一つについて考えて、手にしていくことで気づくことがたくさんありました。自分が今使っているものの原材料がどこからやってきている(どのような飼育がなされている)のか、そしてどのような加工がなされているのか。

お金を払い、その購入したものを使うことは、その物の価値を認め、ある意味良いと投票していることにつながります。手に取った商品の価値を認める・支持するということに対して深く考えるきっかけにもなりました。

お金を使うこと、お金を使うことの難しさも同時に学びました。

ちなみに今は『ヴィーガン』ではありません。

様々な製品の製造、飼育、工程を考える中で、動物性にしろ植物性にしろ、生物を大切にして、ありがとうの気持ちをもって大切にいただくというのは、動物性にかかわらず、植物(野菜・果物)も同じです。そう考えると、動物性に限って食べない、持たない、身につけないというのは少し偏りがあると考えました。

植物(野菜・果物)については、有機栽培・自然栽培なども調べ、東日本大震災があった頃までは農園から直接取り寄せをしてました。東日本大震災の影響で、利用していた農園が閉じるとのことでお話をいただいてからは、宅配も使いながら身近なスーパーで買い物をしています。それでも食事には一番気をつけているので、自然栽培の食品があるとつい目につき手に取ってしまいます。(お値段は、高いんですけどね…。)長い目で見たら、健康でいることが一番の安上がりだろうと思い、短期的には高くても良いものを選び食べることにしています。

人は様々な生をいただいて、今日・明日の命を繋いでいます。そこに対して何が大事なのか、それを考えた結果、ありがとうの気持ちをもち、すべての生物に感謝の気持ちを持っていただくこと。そして、『ヴィーガン』としてある種に対して拒否するよりも、環境的な負荷、持続的な関係性が保たれないことの方がよっぽど重要な気がしました。

今は、オーガニック・動物性・植物性と関係なく手に取っています。

でも、大量飼育・大量生産に対して価値を示すのではなく、あらゆる生物と上手に付き合っていく。そういうところから、今の当店で大切にしている『人と自然との共存・共生』という考え方にたどり着きました。

当店としては、あらゆる生き物に対して、ありがとうの気持ちを持ち、感謝の心とともにいただく。『食育』の基本的な考え方ではありますが、これをこどもに伝えていくことが『環境問題・自然破壊』について親子で考えるきっかけになると考えています。

また、生物について理解を深めることは、生きることを知るということにつながると感じています。私たち人間も生物の一部です。他の種を知ることで学ぶことはたくさんあります。

この辺りのことも今後少しずつ掘り下げてお伝えしていければと考えてます。

自然素材のおもちゃ、自然科学に関する絵本・図鑑が多い理由

上でも触れた通りで、店長にとっては自然(自然科学全般)を学ぶことは、子育てに必要な知識を深める一環でした。繋がっていないようで、繋がっている。こどもに何を伝え、何を手渡すか。それを自然から学ぶことはたくさんありました。

そしてそういった考えの中、当時赤ちゃんだった息子に向けて渡すおもちゃは何が良いのかよく考えました。

考えた末に良いと思うおもちゃになかなか出会えません。その時のことについては、以下のページで詳しく書いています。店長のお店に自然素材のおもちゃが多いのは、自然を大切にする気持ちを育み、長く使い続けることによって、自然環境への負担が減ると考えたからです。そしてシンプルなおもちゃを通して遊びやこどもの発達について考えることも多くあり、このお店に至っています。

そして、自然科学系の絵本からは学ぶことがたくさんあります。

店長は息子のおかげで、絵本という世界を知ることができました。今までまったく手に取ったこともない絵本の世界。こどもを通して一冊一冊と出会っていく中で、こどもにとっての絵本の選び方、こどもの頃にこそ出会うべき絵本。そういったことを考えるようになりました。自分自身が小さい頃に出会っていたら、世界はもっと違って見えたのではないだろうか。そういう本を一冊ずつ揃えてみることにしました。

身近な自然のことを知り、それに興味関心を抱き、一歩ずつ身の回りにある物事の知識を深めていくことは、生きていく時の力となります。

おもちゃ・絵本を通して『環境問題・自然破壊』を学ぶ

おもちゃの使い方一つで、環境問題や自然破壊について学ぶことができます。

たとえば、手に取ったおもちゃがどこで製造され、どのように作られたものなのかを辿ることで、手に取ったおもちゃの裏側にあるものづくりや作り手の想い・考えを垣間見ることができます。

上でも少し触れた通りで、商品を手に取り購入する行為はその物の価値を認めることです。

手に取ったものが環境に対して負担があるものか、自然破壊に繋がるものか、商品を購入するという行為を通してこどもと一緒に話すことで、『環境問題・自然破壊』について親子で考えるきっかけになります。

おもちゃは親子のコミュニケーションの道具です。様々な使い方で遊び・楽しんだり、物自体の特徴や製品そのものに関わることを親子で話すことで、ものづくりに対しての考え方や、お金の使い方、自然環境について考えを巡らせることができます。

おもちゃはそのような道具です。

そして絵本・図鑑について言えば、『環境問題・自然破壊』について直接語られる本もあります。

小説を読むのと違って絵本ではストレートにわかりやすく簡潔に物語として『環境問題・自然破壊』を知ることができます。店長は絵本を通して学ぶことがたくさんありました。

地球の成り立ちや、生命の歴史、森の営みの大切さ、植物と動物の関わり合い、生物の多様性、生物を思いやる気持ちなど、こどもにわかりやすい視点で描かれています。大人にとっても発見がたくさんあります。そのような点から、誰にでも読みやすくわかりやすい科学絵本の虜になりました。これからさらに幅広いジャンルで取り揃えていきたいと考えています。

また当店では、日本の豊かさはこの土地にあると考えています。

「春・夏・秋・冬」の四季の移ろいの中では遊び方も過ごし方も変わります。春は穏やかで外遊びにとても最適です。花が咲き始め、昆虫も少しずつ目につくようになってきます。夏になれば、昆虫採集真っ盛り、小さなからだから大きな泣き声をあげるセミの姿を見ると不思議でたまらない気持ちになるでしょう。暑さで日中は大変ですが、日は長く青々とした木々の緑の中を走り回ることで風の気持ち良さを感じられます。秋になれば、落ち葉や木の実から植物の1年の営みを学ぶきっかけとなり、それらを使った楽しい遊びもたくさんあります。寒さの厳しい冬は室内遊びやイベントを楽しむ日が増えます。

このように、日本に住んでいれば、四季を切り取って大切に過ごしていくだけでも自然と触れ合う機会が山のようにあります。

それぞれの季節の中でおもちゃや絵本は大活躍します。遊びを通して自然と触れ合うことができます。

そして少し足を運べば「海・山・川・森」と日本は大自然に囲まれています。

海へ行けば磯遊びや釣りで楽しめ、山の中に入れば運が良ければ野生動物に会えるときもありますし、何より山の中を歩くだけで鳥の鳴き声など生き物の営みの音をたくさん聞くことができ自然に囲まれます。自然と、これらを大切に守りたいという気持ちにさせられます。また、川は水のことを考えさせてくれますし、森に入ればやっぱり昆虫採集のことを頭に浮かべます。

親子で身の回りにある自然に足を運びそこで気づくことから、自分たちが暮らす日本の魅力を改めて再発見することにつながるでしょう。そのようなわけで、当店ではおもちゃ・絵本での遊びを通して身近な自然の美しさにも気づいてほしいと考えています。

親子で『環境問題・自然破壊』に対してできることを考える

『自然環境』は、だれにとっての環境なのか?を考える必要があります。

どうしても人は自分たちが中心に考えがちですが、自然環境の中で過ごすのは私たち人間だけではありません。動物・植物、たまに訪れる渡り鳥など、様々な生き物にとって大切な環境です。

それらを大切に持続させていくためには、そこを利用する様々な生き物たちに敬意をはらい、持続可能な共存・共生の道を見つけていくことだと感じています。

地球上に存在しているたくさんの生物は、それぞれの理論で生きています。それらのつながりの中で私たちもまた生きています。他の種とのつながりをなくして生きていくことはできません。

毎日の暮らしの中で、それらを感じる機会はたくさんあります。親子で、自然環境について知識を少し深めることで、身の回りにある環境を大切にする心は育まれます。

ちなみに『環境問題・自然破壊』に対して個人でできることはたくさんあります。

環境省では、こども環境省というページを用意してくれています。こちらでは、こどもにもわかりやすく今地球環境で怒っていることからできることなどが紹介されています。ぜひ一度、のぞいてみてください。

そして、こちらに載っていないことでも親子でできることはたくさんあります。

たとえば下記の海へ行った時のページで書いている通り、一緒に遊びに行った時のゴミを持ち帰ることも立派な環境問題に対してできることです。おもちゃや絵本を長く使っていくことも、環境負荷を和らげます。

昆虫が好きなら、外来種と固有種の区別そして外来種が持ち込まれることでの影響について親子で考えるのも良い機会です。たとえばカブトムシなどはお店で海外の種を買うことができます。(ヘラクレスオオカブトなど)でも本来は日本には生息していない種です。それが国を越え家にいるということがどういうことなのか、親子で考えるのは良い機会です。

ちなみに店長の家では、外来種は禁止です。そして昆虫採集も責任を持って育てられる匹数に限定させてます。昆虫採集一つでも親子で『環境問題・自然破壊』について考えられることはたくさんあります。動物を飼うのか、動物のぬいぐるみを買うのかを考えることでも生き物を育てることの大変さを考えるきっかけにもなります。

親子での遊び、暮らしの中で自然環境を意識しながら過ごすことで、持続可能な社会を担うこどもたちは育まれていくと考えています。

ぜひ身近なことから少しずつ親子で話してみてください。